ブログ

2022.12.07

企画展「線とかたち2022」を終えて

ご来廊の皆様に厚く御礼申し上げます。

ありがとうございました。

この企画展は「線とかたち」と銘打ち、国と時代をクロスオーバーさせています。

考古発掘品であるという共通項のみで、時代は石器時代、メソポタミア、エジプト、ローマ、エトルリア、ギリシャ、ペルシャあり、今回は中国にもまたがり、ほぼ全世界を網羅することとなりました。

全出品作品は、古代の「線」が作った「かたち」に見どころがある考古発掘品であることが展示の条件となっています。

毛涯さんは昨年展示が終わってからすぐに、今年のための仕入れに取り掛かってくれています。

1年かけて仕入れをし、この「線とかたち」のテーマに見合う展示内容を編集してくれました。

ご来廊のお客様は、出品物に関する毛涯さんからの説明を、大変興味深く聞いていらっしゃいました。

古代の「線」が作った「かたち」が奏でる物語を、お客さまが会場で出品者から聞くことで、この展示が完結します。

特に、今回の展示に予備知識なしでいらした方々が説明を聞き、大変興味深かった、面白かった、歴史の厚みに圧倒された、などの嬉しい感想を寄せてくださいました。

ギャラリー久我では今年も今回の展示の図録を制作、特に今年は大胆に古代の「線」と「かたち」にフォーカスしたものを制作いたしました。

撮影に関しては、出品物に関する事前説明なしで、Tomoko Osadaさんに撮影してもらいました。 いつも撮影をお願いしているTomoko Osadaさん。今回も、じっくり時間をかけて出品物と対峙し、「線とかたち」を切り取り、浮かび上がらせてくれています。

図録は、昨年よりかなり多めに制作しましたが、ありがたいことに会期が終了した後も通販などでお求めくださったお客様もいらして、現在完売しております。

企画展「線とかたち」は、また来年へのスタートを切りました。

2023年は、どのような「線とかたち」が展開されるのか、私自身も大変楽しみです。

ご来廊の皆様、図録をお求めくださった皆様、そして何よりも出品者の毛涯達哉さんに改めまして感謝申し上げます。

ありがとうございました。

「線とかたち2022」展示品(一部)

2022.11.25

[Event Report] Emily Jo Gibbsイベント

ただ、大変残念なことにエミリーが連日のハードスケジュールで(丹後の方まで職人訪問したりなど)体調を崩してしまったため、 イベントそのものはエミリーなしで開催することとなりました。

エミリー不在もイベント当日朝にお知らせする形となってしまい(本人もギリギリまでイベント参加の道を模索していたため)皆様にはご迷惑をお掛けしてしまったこと、心よりお詫び申し上げます。

ただエミリーは感染症ではなかったので,ホッとしました。

エミリーは、このイベントのために素材や作品などを用意してきてくれていたので、最終的にはとても見応えのあるイベントを開催でき、ご来廊の皆さまにもお喜びいただけたご様子なので、こちらも本当に安堵いたしました。

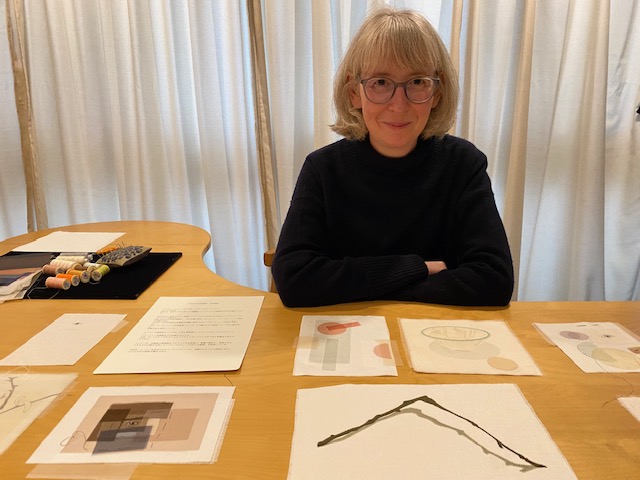

このブログでは、イベント翌日、体調を少し回復したエミリーの画像も載せながら、その素晴らしい世界観に触れたいと思います。

エミリーの作品については、1993-2006年までのバッグを制作していた第一期、そして2005ー現在までのシルクオーガンジーを使用したポートレート制作の第二期と分けて考えられます。

第一期は、それこそファッション界で、ラグジュアリーハンドメイドのハンドバッグデザイナーとして主にアメリカ、日本市場でも活躍していました。

しかし、その後主にお子さんをご出産されたことで私生活でのバランスも変わったことをきっかけに、いつも追い立てられるようであったファッション界からは身を引きます。

その後、生まれたのが自然を観察することから生まれたネイチャー・テーブルと呼ばれる一群の平面作品でした。

そしてそれが、同じ手法で人物のポートレート(オーダーを主とする)、そしてValue of Making (作ることの価値)シリーズ、職人とその道具シリーズに発展していったのです。

今回、エミリーの平面作品をじっくり見る機会に恵まれましたが、なんといってもその繊細なモチーフと色合わせ、そして丁寧な仕事が美しく、心に残りました。

エミリーの作品は素材選びから始まっています。

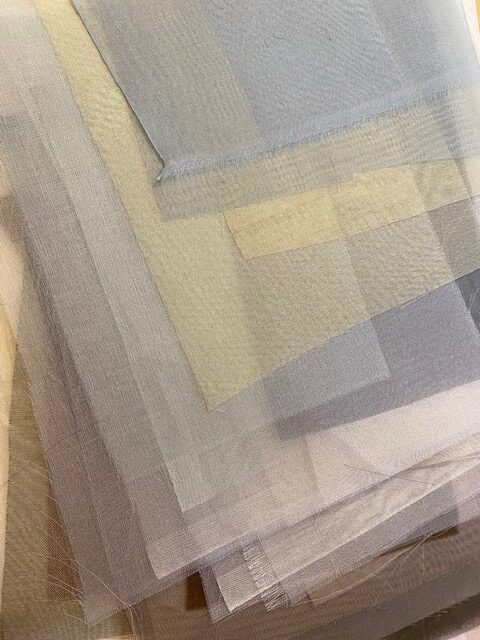

彼女は、色はそれほど多色使いはしませんが、素材を重ねることによって、作品に奥行きと深みを持たせています。

地の素材によく使われているのがtwil linen(麻)ですが、皆さん、これほどしっかりと目が詰まった麻素材は日本では見つける言葉できないとおっしゃっていました。

そこに、シルクオーガンジーのパーツを切って、ステッチで縫っていき、そこにまたフィルター的にシルクオーガンジーをかけます。

ひきつれなどは全くなく、それは枠を使わずに作業をすることでふんわりした感じに制作できるのだそうです。

ステッチの糸も刺繍糸ではなく、綿ミシン糸(coatsという会社のものがお気に入りだそうです)を使い、繊細に仕上げています。

シルクオーガンジーの色ヴァリエーションの豊富さも素晴らしく、全体的には淡い色調ですが、それを重ねることにより濃淡を出し、作品にリズム感を与えています。

これらの素材も、日本で手に入れるのは難しいのだそうですが、エミリー曰く、豊富な素材は韓国で見つけることができるのだそうです。

エミリーは、今はバッグ作りはメインにはしておりませんが、拙ギャラリーのお客さまのためのバッグは受注でオーダーを受けてくれます。

今回、バッグもアーカイブから、数点持ってきてくれたのですがそれがまた大変素晴らしい作品ばかりでした。

エミリーが自分のUSP(ユニークセールスポイント)は、メタルワークができるから全てを自分で作ることができる点なのよ、と言っていました。

どのような意味かというと、エミリーは元々のバックグラウンドが刺繍ではなく(刺繍は、エミリーがお母様から習った程度だそう) 大学ではウッドメタルや、プラスティックを学び、短期間ですが靴作りや革細工を学んだそうです。

しかし、そのような多種にわたる素材を扱うことができるため、バッグ製作においては全ての必要なパーツを、自作することができ、これが自分の強みなのだということでした。

要するに、パーツまで自作できるということはコピーされない、ということにつながるのです。

しかもエミリーが学んだのは、ジュエリーが作れるようになるくらいの繊細なメタルワーク。

(ジュエリーも1、2点作ってみたことはあるが、not for me(自分にあってない)だったそうです)

なので、繊細なハンドバッグのフレームやクラスプにはピッタリだったというわけです。

エミリーのバッグにおけるもう一つの素晴らしいポイントは、必ず良い素材を使うということです。

例えば、今は手に入れることが難しいインドシルク素材、またパーツに関しては、繊細なフレームがホールマーク入りのシルバーだったり、良い色味の真鍮だったりすることで、また作品にグッと厚みを与えています。

まず何よりも高級感があります。

パッと見ただけではとてもシンプルに見えるのですが、それがシンプルに見えるための見えない努力が施されている作品です。

また刺繍に関していえばぎっちり刺繍しているわけでもなく、良い意味での「抜け感」があるので、見ているこちらもリラックスすることができます。

刺繍の作品は、ものによっては見ているこちらが行き詰まってしまうくらいの高密度のものも多いので、どれだけ「抜け感」を作るかは大切なポイントのような気がします。

エミリー作品は、手数は少なく色数も限定され、シンプルでありながらも、上質な素材を使い、真の贅沢はまさにここにあり、を体現している作品ばかりです。

今回は、エミリー自身によるデモンストレーションも予定しておりましたが、次回もし叶うのであればワークショップやトークショーなども企画したいなとしみじみ思いました。

2022.11.17

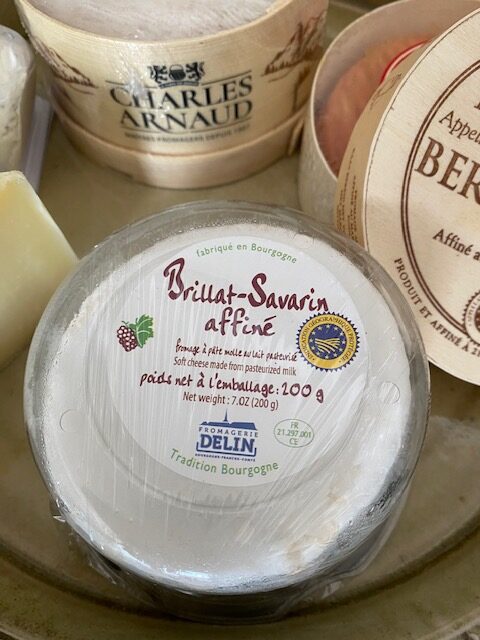

[Event Report]「スティーブのうつわと楽しむチーズの会」2022秋の会

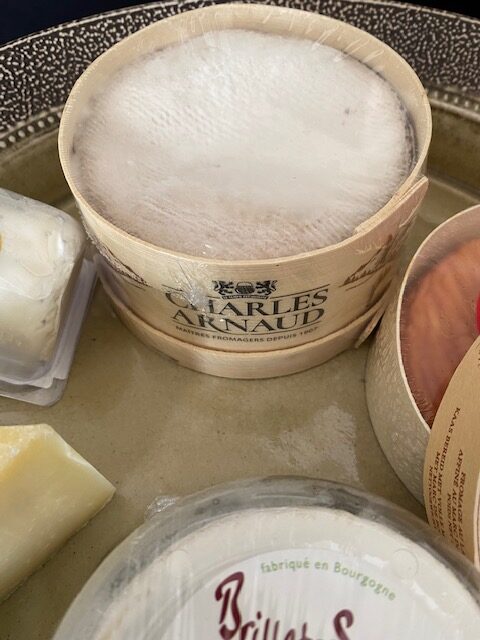

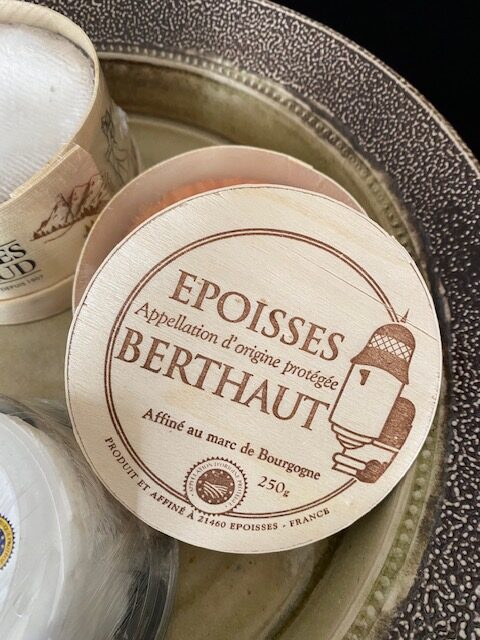

講師は、毎回お願いしているBon Fromage主宰の河西佳子先生です。

今回は、チーズとワインの会が4回、チーズと紅茶の会が1回でした。

チーズは年末年始に楽しめるご馳走チーズがメインとなりました。

●モンドール Mont d’Or

●エポワス Epoisses

●ブリアサヴァラン アフィネ

●ブシェット トリュフ/ミエル

●トーマ白糠 / 笹ゆき

メインチーズに加えて、その日ごとのボーナスチーズが加わり、それが当日のお楽しみチーズとなりました。

ボーナスチーズ

11/3

●パヴェダフィノア トリュフ

●コンテ 12ヶ月熟成と24ヶ月熟成

11/6

●パリエッタ コン タルトゥフォ

●ペコリーノ・ディ・アマトリーチェ

11/13

●リコッタフレスカ

●トミーノフレスコ 蒜山ワイン&イチジク

●ペコリーノロマーノ(こちらは本場、シチリア産)

ワインは、シャンパン・スパークリングワイン、それにドイツ赤ワイン

●マキシム・ブラン ブリュットカルト ブランシュ

●ベルンハルトコッホ シュペートブルグンダー2019/2020

●グラハム・ベック・ブリュット

●フリードリッヒ・ベッカー

●ソアーヴェ クラシコ ピエロパン

●七賢 生酒

ノンアルコールドリンクとしては、シードルにダージリンのアイスティー(無糖)

●ペピネルフレッシュ2021 ロゼシードル

●F&Mダージリンアイスティー

チーズとワイン、チーズとシードルなどの相性の良さもさることながら、美しいうつわと共に、美味しいチーズに関するお話や説明を伺いながら良い時間を過ごす贅沢さにこそ、この会の面白さがあるのかな、と思いました。

毎回ご参加くださる方には本当に感謝です。

これからもなるべく多くの皆さまとこの楽しい時間を共有できたらなと思っております。

また次回のチーズの会で皆様とお目に掛かれますように。

今後ともよろしくお願いいたします。

2022.11.08

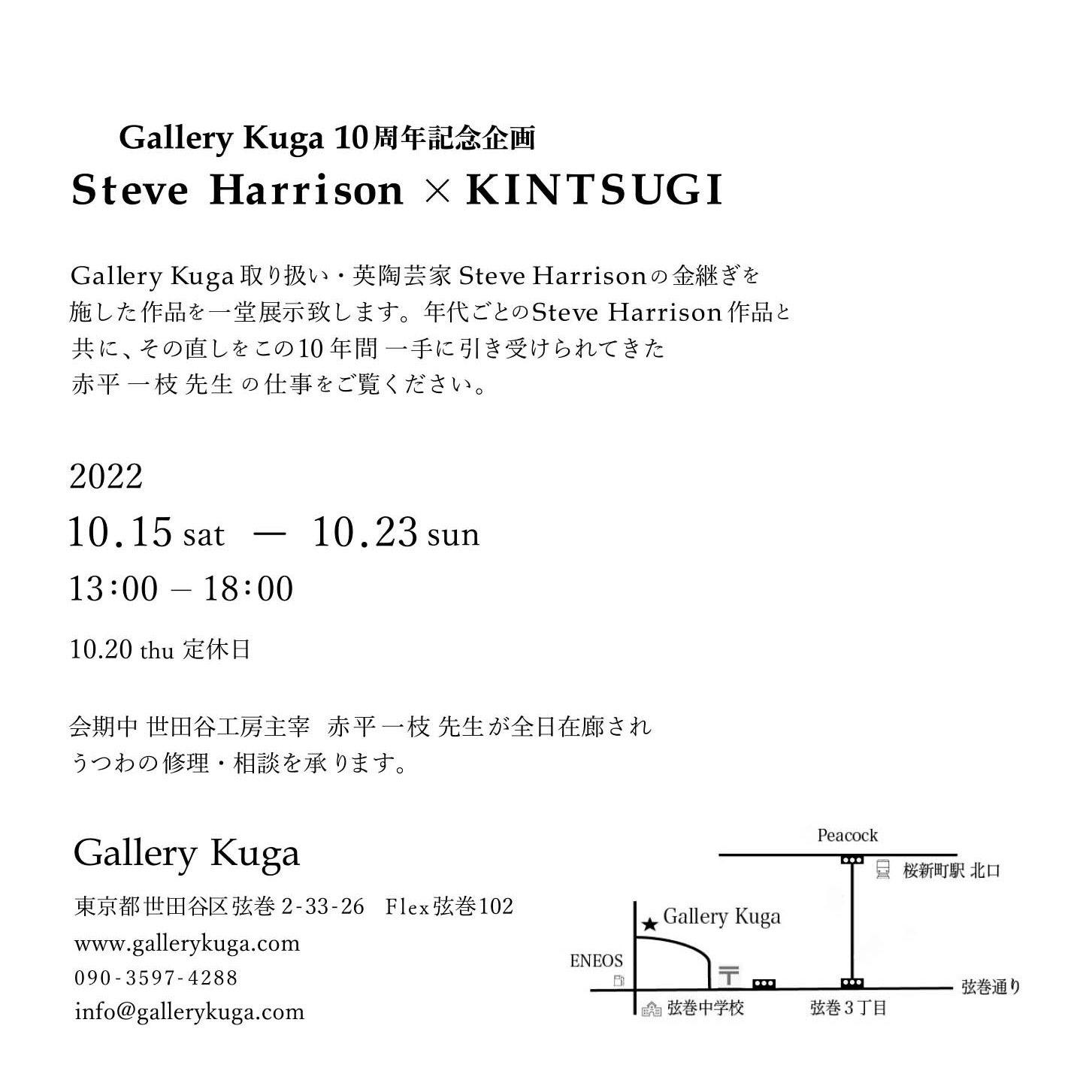

Gallery Kuga 10周年記念企画「Steve Harrison x KINTSUGI」展を終えて

展示期間中は多くの方々、赤平先生の生徒さん、スティーブ作品ファンの方々にご来廊いただき、本当に感謝しております。

改めましてありがとうございました。

また拙ギャラリー10周年にあたりまして、過分のお心遣いを頂戴した方々へも、合わせて御礼申し上げます。

思えば、今回お世話になった赤平先生の工房にスティーブを連れて行ったのは2回、2012年と2014年のことでした。

2012年は私がイギリスから日本に戻ってきた年ですが、その年の11月ごろだったでしょうか、スティーブが来日し、赤平先生の工房で金継ぎのプロセスを見せていただきました。

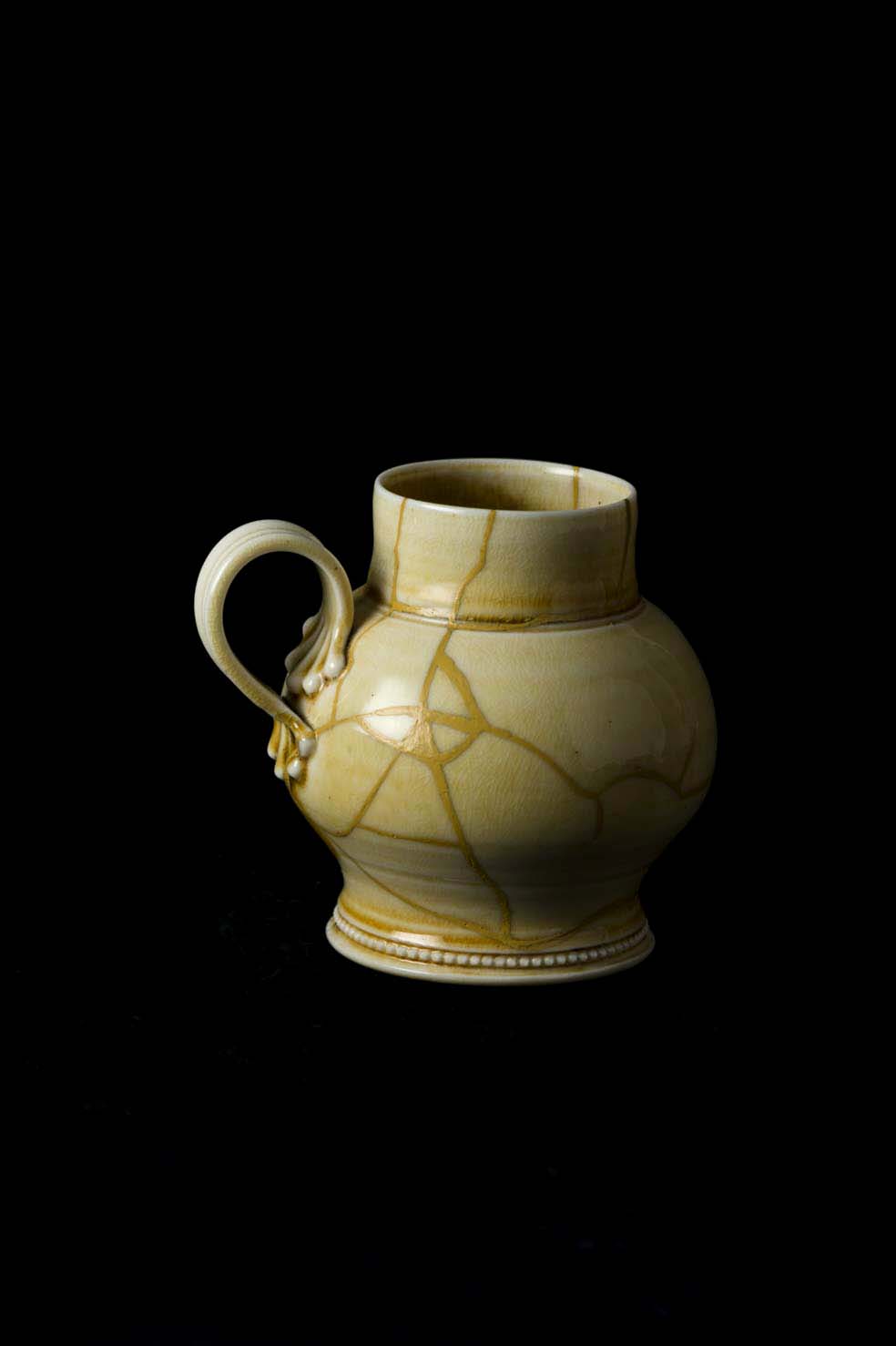

この時、初めてスティーブは金継ぎがどのような作業を経ているのかを間近で見せて頂き、そのプロセスに魅了されてしまったようです。

イギリスでは、ティーポットの注ぎ口が欠けてしまった場合は銀の口を嵌め込んで欠けを隠す手法はあったものの、漆で継いで直すなどという方法を知る人もほとんどおりませんでした。

しかも、スティーブにとって、継いだ場所を隠すのではなく「見せてしまう」ことは、真逆の発想であったのでしょう。

金継ぎの手法を知った後、スティーブは金継ぎに必要な道具や漆一式を購入し、自分でもこの方法を取り入れることにしたのでした。

そして2014年にも再びスティーブは赤平先生の工房を再訪。

この時は漆をボードに塗る作業をお願いしておりました。(2015年のロンドンで開催されたカップボード展のため)

そしてスティーブが赤平工房を訪れてから8年後の2022年、ギャラリー久我で、赤平先生とスティーブの出会いがもたらした「Steve Harrison x KINTSUGI」展を開催することができました。

以前から10周年の記念企画展をするのであれば、ギャラリーを開くきっかけとなったスティーブのうつわはメインでフューチャーしたいと思っておりました。

そしてスティーブ作品を扱う上で、私の中で作品の販売とセットになっている、メインテナンスのご案内である金継ぎも欠かせません。

この二つを組み合わせた展示こそ、ギャラリー久我の10周年記念にふさわしいのではなかろうか、と思いついたのが2022年に切り替わった頃でした。

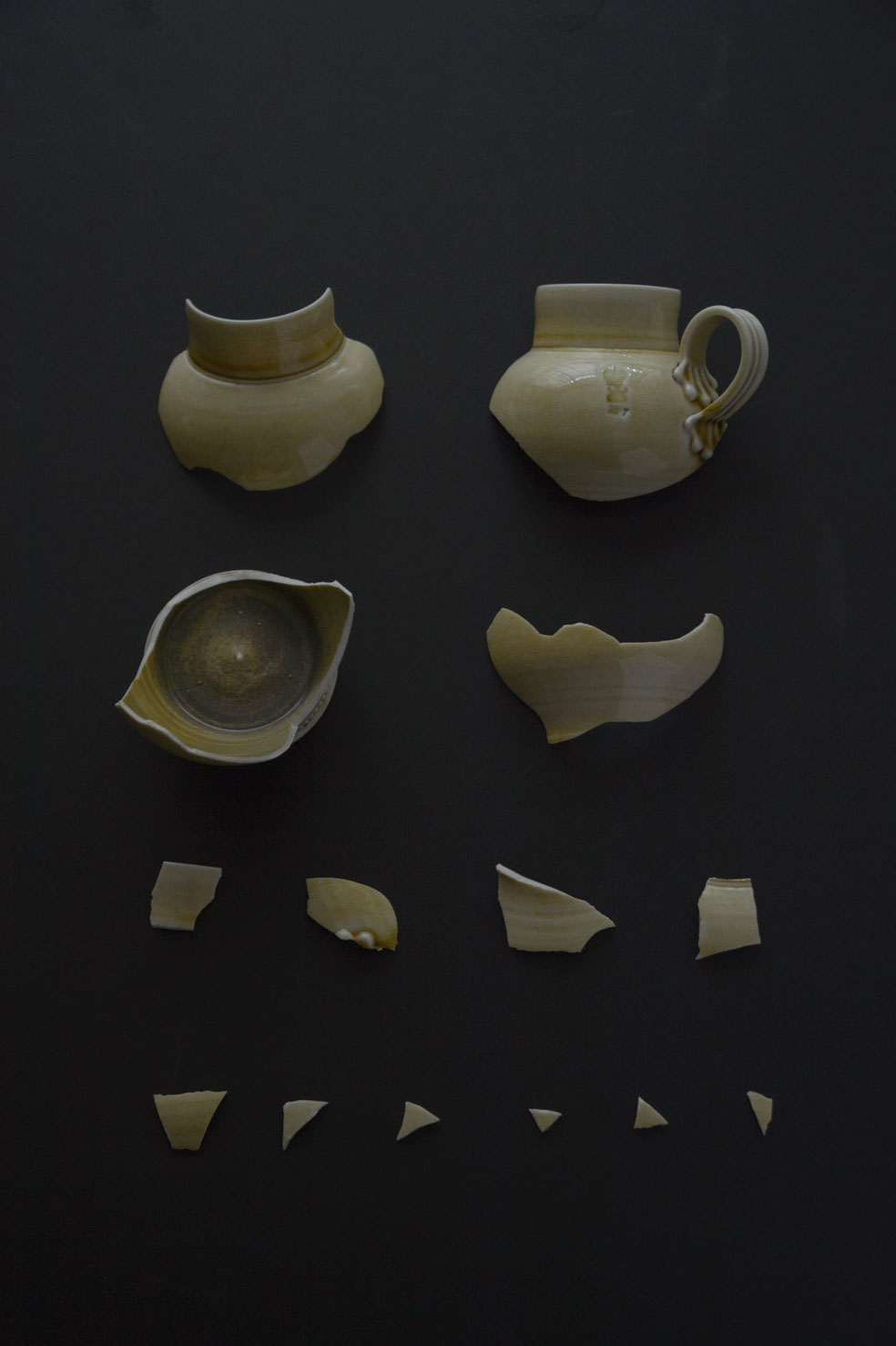

まず赤平先生に、お話ししたところご快諾いただき、そこから今度はスティーブの金継ぎ作品をお持ちのお客様に作品のお貸し出しをお願いしに行き、DMや、記念の物販物の制作にも着手し、とんとん拍子に準備が進みました。

会期中は赤平先生が全日在廊してくださったことにより、色漆の調合のことなど新たに知ったことも多く、大変勉強になりました。

それに加えて、うつわの修理も受け付けたので、この機会に器をお持ちくださったお客様も沢山いらっしゃいましたので、皆様にも良い機会を設けられたのではないかと思っております。

色漆の調合の話に戻りますが、赤平先生曰く、和の土もののうつわにはなんと言っても金直しがぴったりなのですが、スティーブの塩釉のうつわには、その地の色を生かした色漆で直すのが邪魔することもないので良いのではないかとのこと。

しかし、塩釉で色がグラデーションになっているところに、合った色漆で直しをかけるのは至難の業ではないかと思うのです。

そして直す方のセンスにも大いに関わってくる難しさがあると思いました。

また、今回気づいたことが、マグの小さなチップ(欠け)。

これがあるとマグとしては使えません。(唇が当たって怪我をする可能性もあり)

それで直していただくのですが、マグの飲み口を手で触るとどこが直してあるのか全くわからないくらいスムーズです。

スティーブの作品は美しく、そして「用の美=道具」でもあるので、その「道具」としての機能性が再現されるというのもまた素晴らしいことだと思いました。

かくして、漆の深い世界観にも触れ、それがスティーブのうつわとどのように調和していくのかを全43点の作品の中で見ることができたというのは、私の中でも実に感慨深い経験となりました。

今回は動画作品も記録として残すために考えており、現在制作中ですのでまた完成の折にはご案内させていただこうと思っております。

最後に、Steve Harrison氏、赤平一枝先生、作品をお貸出しくださったお客様、皆様に再度感謝申し上げます。

ありがとうございました。

出展作品リスト

制作年 / アイテム/ 色 / 素材

1) 1996 ボウル 青 せっ器(ストーンウェア)

2) 1996 ボウル 青 せっ器(ストーンウェア)

3) 2009 マグ 青 せっ器(ストーンウェア)

4) 2009 マグ 緑 せっ器(ストーンウェア)

5) 2009 マグ 茶 せっ器(ストーンウェア)

6) 2009 マグ 白 磁器(ポーセリン)

7) 2009 クリーマー 白 磁器(ポーセリン)

8) 2010 ジュリアマグ 青 せっ器(ストーンウェア)

9) 2010 ティーポット(中) 緑 せっ器(ストーンウェア)

10) 2010 ティーポット(大) 青 せっ器(ストーンウェア)

11) 2010 ティーポット(中) 空色 磁器(ポーセリン)

12) 2009 ティーポット(中) 青 せっ器(ストーンウェア)

13) 2010 ティーポット(小) 濃紺 せっ器+磁器

14) 2010 マグ 空色 磁器(ポーセリン)

15) 2010 ジャグ(大) 濃紺 せっ器(ストーンウェア)

16) 2010 盃 黄 磁器(ポーセリン)

17) 2010 シュガーボウル 濃紺 せっ器(ストーンウェア)

18) 2011 ビーカー 紺 せっ器(ストーンウェア)

19) 2011 ビーカー ベージュ せっ器(ストーンウェア)

20) 2011 ティーポット(中) 青緑 せっ器(ストーンウェア)

21) 2012 花器 白+黄 磁器(ポーセリン)

22) 2012 マグ 濃緑 せっ器(ストーンウェア)

23) 2012 マグ 青緑 せっ器(ストーンウェア)

24) 2012 マグ 白+緑 磁器+せっ器

25) 2014 マグ 白+青 磁器(ポーセリン)

26) 2014 ボウル 黒+白 磁器(ポーセリン)

27) 2014 皿(大) 薄青 せっ器(ストーンウェア)

28) 2014 ティーカディ(茶葉入れ) 青 せっ器(ストーンウェア)

29) 2014 ジャグ 藍 せっ器(ストーンウェア)

30) 2014 マグ 青 磁器(ポーセリン)

31) 2015 マグ 青 せっ器(ストーンウェア)

32) 2015 ティーポット(中) 青 せっ器(ストーンウェア)

33) 2016 ティーポット(中) 青 せっ器(ストーンウェア)

34) 2016 ティーポット(中) 青+黄 せっ器+磁器

35) 2016 マグ 薄茶 せっ器(ストーンウェア)

36) 2015 ビーカー 白 磁器(ポーセリン)

37) 2017 マグ 茶 せっ器(ストーンウェア)

38) 2017 ジュリアマグ 黄 磁器(ポーセリン)

39) 2017 手つきボウル 茶 せっ器(ストーンウェア)

40) 2017 ジャグ(中) 白+青 磁器+せっ器

41) 2017 蓋付き花器 青緑 せっ器(ストーンウェア)

42) 2018 マグ 白 磁器(ポーセリン)

43) 2020 マグ 緑 せっ器(ストーンウェア)

2022.10.13

ギャラリー久我10周年記念企画 Steve Harrison x KINTSUGI展

今回初めて、展示にまつわるポストカード7枚セットの販売、また金継ぎ作品にインスピレーションを受けたStill Life作品をパネルにしたものを販売いたします。(by Wandel)

こちらのパネルは受注販売となります。

皆様のご来廊をお待ち申し上げております。

カテゴリー

最近のブログ記事