ブログ

2024.04.07

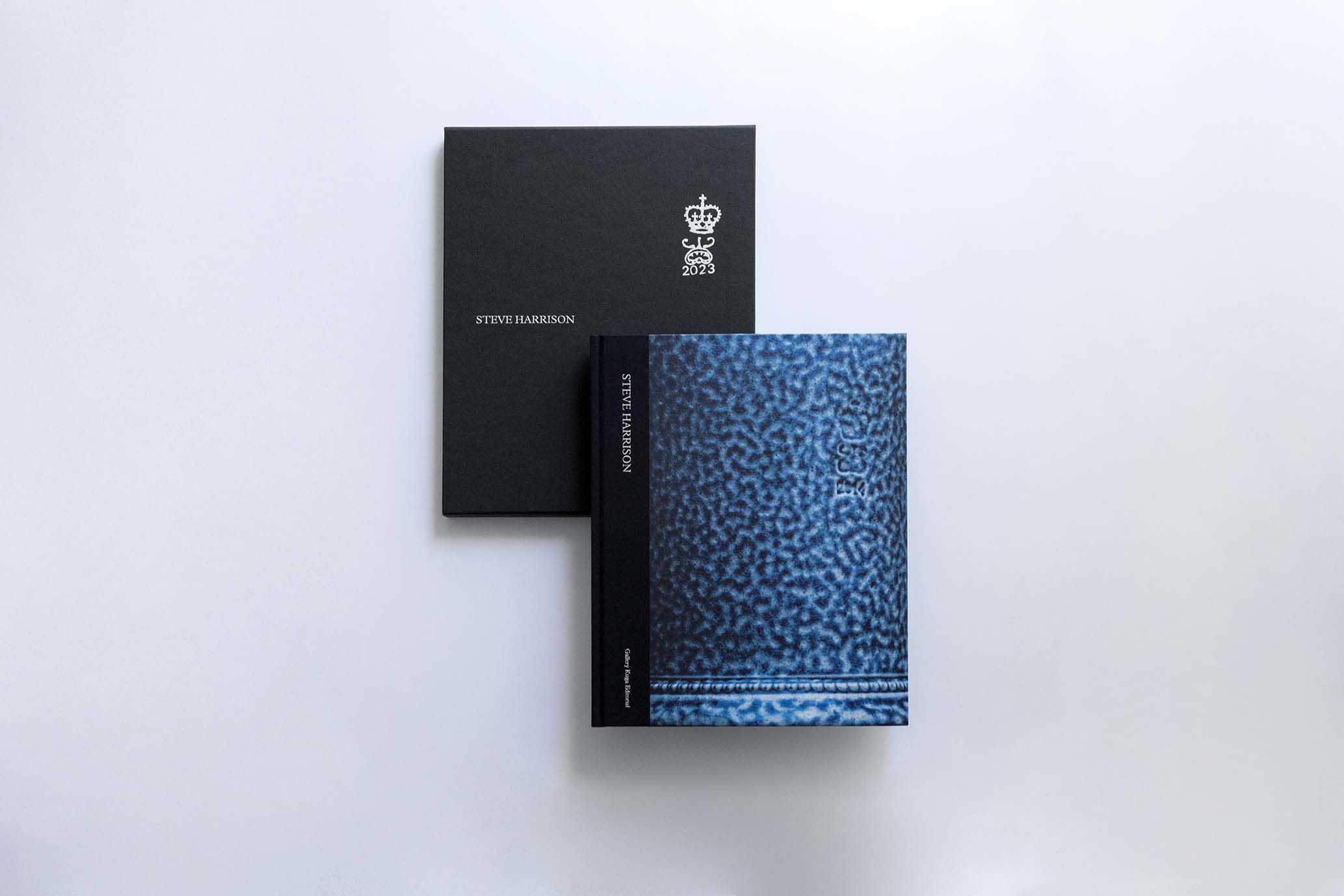

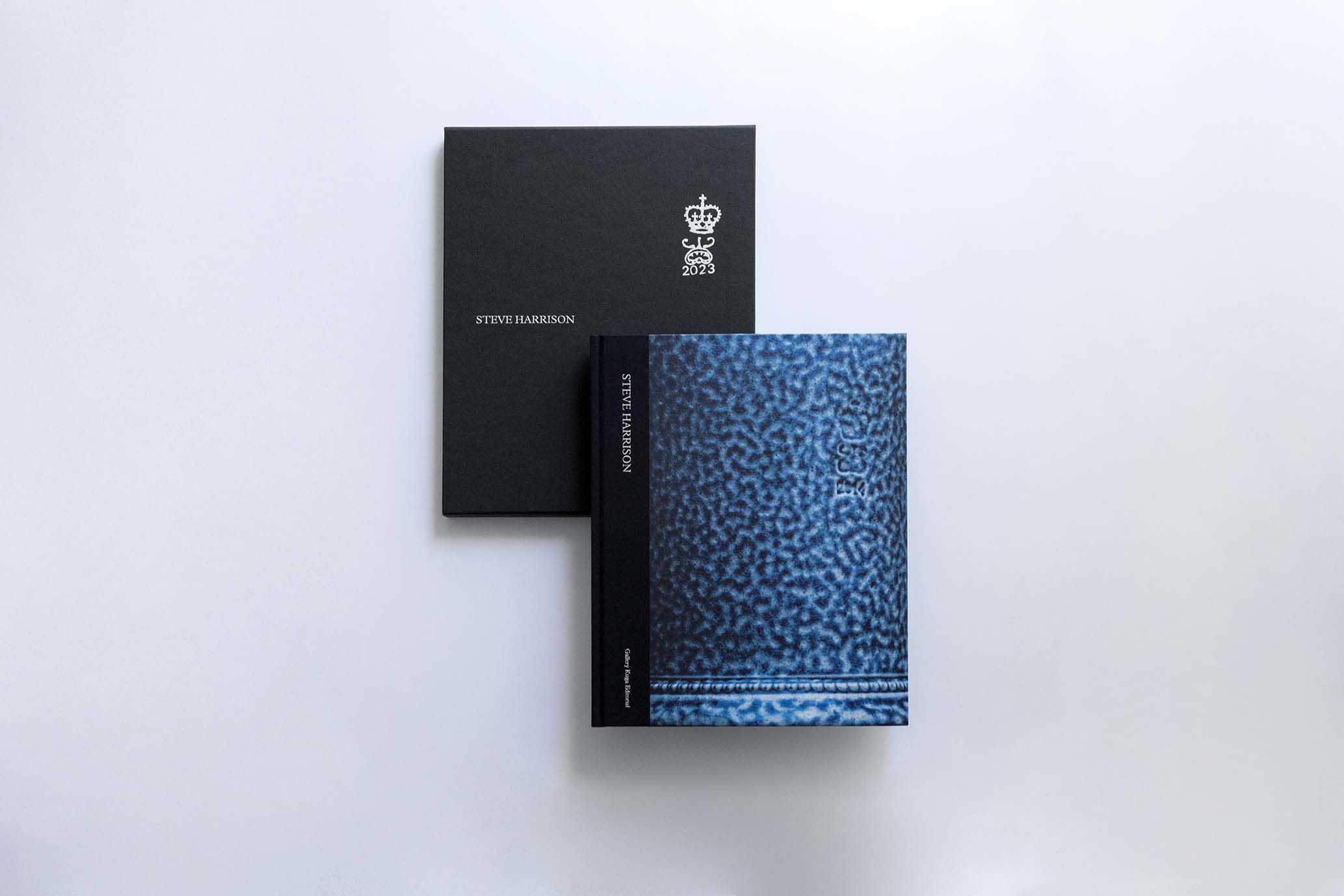

連載 Artbook「STEVE HARRISON」出版への歩み Chapter 4 ふたつの茶会

Chapter 4 ふたつの茶会

帰国後の2年間に亘る、西荻窪で開催したスティーブの作品展示販売。

そしていよいよ2014年からは世田谷の現ギャラリー久我に場所を移し、予約制という新たな形で展示販売を続けることとした。杉並区を離れたことで、お客さまがいらっしゃるかどうか甚だ心もとなかったのだが、ありがたいことに予約を入れてくださる方々がいらっしゃり、なんとか順調に進み出すことができた。

2014年、スティーブの再来日。

ちょうど、彼が我が家に滞在していただいたこともあり、お茶会を開催しようと思いたつ。

とても私的かつカジュアルなお茶会で、参加者は全部で7名ほど。場所は、我が家のプライベートスペースを使う。スティーブを入れて8名のお茶会である。

お茶会はスコーンや、何種類かのケーキを用意し、参加者にはそれぞれお気に入りのスティーブマグを持参していただくこととした。

スティーブがお茶を淹れてくれて(マリアージュフレール)、お茶をいただきながら歓談。その間スティーブにものづくりへの思いを聞く人があり、それにステイーブが真剣に回答する。和やかな中にも、真摯な想いが詰まった素敵な時間となった。

お茶会は盛況のうちに無事終了し、参加してくださった方々は皆さんとても喜んでくださった。

●お茶を入れるスティーブ

●お茶会の様子

イギリス風のお茶会を開催したのだから、今度は日本のお茶会も開催してみたくなってしまった。

そこには用意すべきしつらえがいくつか必要になってくる。

まずは軸と花である。

場所はギャラリー久我。

となると、全ては見立てで用意しなければならない。ギャラリー久我は和室ではないから、軸も色紙用の、サイズも小振のものを用意してみた。

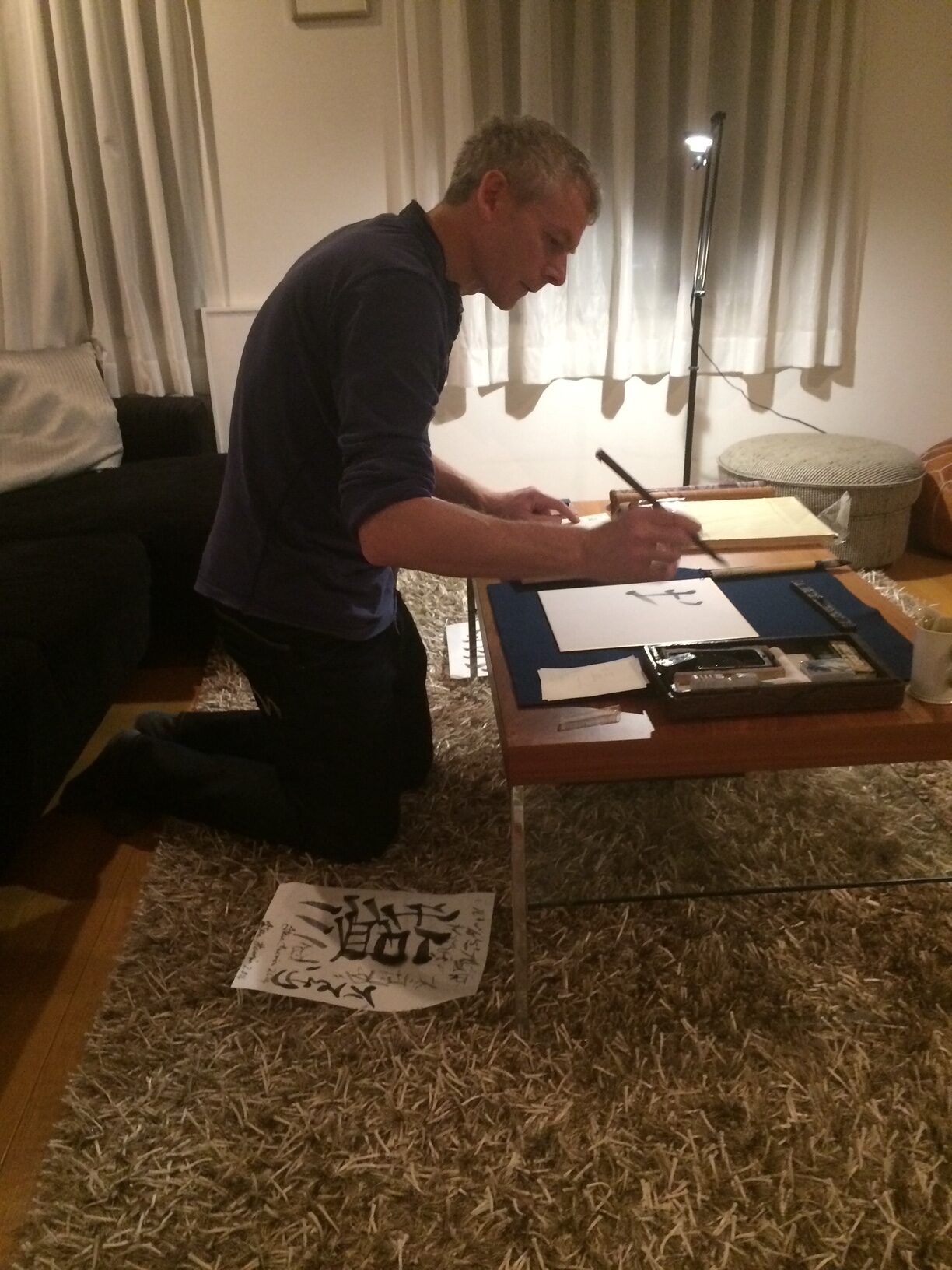

いつ開催できるかはわからないが、その時のためにスティーブに墨で式紙に文字を書いてもらうことにした。

我が家滞在最後の晩に、色紙を書いてもらった。もちろんテーマとする「塩」だ。

おそらくスティーブにとっても本格的な書道は初体験だったに違いない。しばらく練習をして、そこから10枚ほどの色紙に「塩」と書いてもらった。それらを大切に茶会まで保存することとした。後に、まさかこの色紙を本に使うことになるとは、この時の私もスティーブも全く想像はしていない。

●書に挑戦するスティーブ

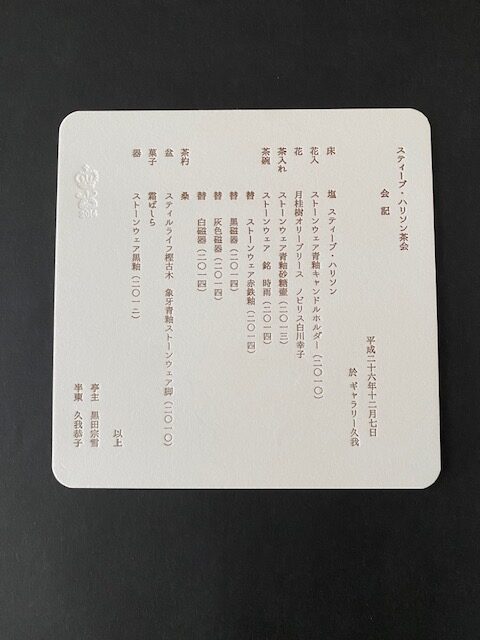

茶会は、2014年、12月7日に開催の運びとなった。

亭主は、私の友人である黒田宗雪さん。ちょうど裏千家の茶道師の資格を取ったタイミングで茶会のお願いをしたらご快諾いただけた。

基本、立札の見立ての茶会である。(*立礼ー茶道で椅子に腰掛けて行う手前。見立てー本来茶の湯の道具でなかったものを茶の湯の道具として見立てて茶の湯の世界に取り込む工夫。)

軸はスティーブが書いてくれた「塩」の色紙を使用。

花は、ステイーブのキャンドルホルダーを花器に見立て、そこに12月のエッセンスを取り入れたリースのような感じの花を、Nobilis主宰の白川さんに作っていただいた。

スティーブがStill Lifeで制作した古いオークの杢素材を使ったトレーを使って、盆手前でお茶を点ててもらうことにする。

メインの茶碗は、ステイーブがロンドンから持ってきてくれたストーンウェアの茶碗。

銘を時雨と名づけたものを使い、替茶碗を4椀使用。

●盆手前のしつらえ

立札とはいえ、スティーブ茶会として正式に会記も作ることとしたので、お客さまは茶会経験者を数名お呼びすることとした。

私も半東として入り、亭主の手伝いをする。

スティーブ茶会は、前回のイギリス風の茶会とはまた異なり、和やかな中にピリッと張り詰めた心地よい緊張感が漂っていた。

●記念の会記

この、世界観が異なるふたつの茶会を経験したことが、のちの本作りの中に生きてくるのだ、と今でこそ思う。当時はスティーブの持つうつわの可能性を自分の中で体感したいという気持ちが大きかった。

色々なシーンで使うことで、スティーブのうつわが持つ寛容性を経験したかったのだと思う。

こうして全ての体験は、一歩一歩知らないうちにスティーブの本作りへの布石となっていったのだ。

2024.03.28

連載 Artbook「STEVE HARRISON」出版への歩み Chapter 3 真を写す人

Chapter 3 真を写す人

2012年、金継ぎ師の赤平一枝先生が生徒の作品を含めた展覧会を開催。

場所は世田谷の伊佐ホームズ櫟ギャラリー。お茶室もある素敵なギャラリーだ。

展示にあたり、以前金継ぎしていただいたスティーブのティーポットで、ポスターやポストカードを制作したいので撮影させてくれないか、と赤平先生から打診があった。

もちろん快諾し、結果撮影立ち合いすることに。

以前、スティーブ来日の折に撮影してもらったカメラマンはデザイナーの友人から紹介を受けた男性カメラマンだったが、赤平先生にその方をご紹介しましょうかと言ってみたら、やんわりと断られた。

なんでも赤平先生の生徒の中にプロのカメラマンがいるという。その女性のカメラマンにお願いするとおっしゃられるので、撮影日にティーポットを持ってお稽古場に伺う。

その日、初めて会ったカメラマンTomoko Osadaさんはその頃師匠から独立したばかりのメガネをかけた30代の女性。服装もモノトーンで、職人気質風に見えた。雰囲気は柔らかいが、テキパキしている。早速ティーポットをパチパチと数カット撮影。数カット撮影して「終わりました!」というので、内心私は驚いた。こんな数カットで果たしてちゃんと撮れているのだろうか、と。

その日はそのままTomoko Osadaさんとは別れて、次に彼女と会ったのは、展覧会当日。

入り口に貼られていたポスターを見て衝撃を受けることとなる。

あの日撮ったカットがこんな素敵なポスターになるの!?と。いくらデザイナーの力が入るとはいえ、元々の写真がよくなければ素敵なポスターにはならない。しかも、Osadaさんは、スティーブの金継ぎを施されたティーポットの後ろに見え隠れする「ものがたり」まできちんと写しているではないか。 その「ものがたり」性こそスティーブ作品の大いなる魅力なのだ。

Osadaさんはスティーブ作品に関しての知識は全くなかったはずだし、こちらから撮影に関しての指示も一切しなかった。

それなのに、この「真」を「写す」ことができているとは。 これはすごい。

その一枚で、今後写真が必要になる機会があれば、絶対にTomoko Osadaさんにお願いしよう、と決めた。

秋の展示が終わる頃、Osadaさんにまず私のイギリスで集めてきた*Treen コレクションの撮影をお願いしてみた。

展示が終わっても、写真家としてのOsadaさんと何らかの接点を持っていたかったためである。

そのコレクション撮影が終わるころ、年末のMad Potter’s Tea Party in the secret gardenの話が決まり、そのDMポストカード用の撮影、会場での撮影もお願いし、こうして、そろりそろりと彼女との二人三脚がスタートしたのだった。

●金継ぎ展のポストカード Osadaさんの力に驚かされた「写真」

●金継ぎ展のポストカード Osadaさんの力に驚かされた「写真」

*Treen ―木製の幅広い生活用具。特に19世紀イギリスヴィクトリア時代のものがメイン

2024.03.08

連載 Artbook「STEVE HARRISON」出版への歩み Chapter 2 胸中成竹

Chapter 2 胸中成竹

「胸中成竹」という言葉がある。11世紀後半、北宋の時代を生きた政治家であり文人でもあった蘇東坡の言葉だ。竹の絵を描く時はまず胸中に生長した竹を思い浮かべ、一気に筆を走らせよ、すなわちものごとを始める際にはあらかじめ見通しをつけて準備を整えておくべしという意味である。

2012年2月の帰国後は私のとっての「胸中成竹」時代、つまり本を出すという目標に向かう準備期間となった。

まずはスティーブの工房で折に触れ買い集めてきた作品をどこかで展示販売し、彼の作品とそれを紹介する私自身をプロモートする必要があったが、ありがたいことに長年の友人である朝稲理子さんが相談に乗ってくれた。

彼女はVeerleという洋服ブランドのデザイナーで、ちょうど私の帰国と同じタイミングで中目黒のオフィスを引き払い、西荻窪の古民家をオフィス兼店舗Tres Tre3として借りたばかりで、そこでの柿落としのイベントとしてスティーブ作品を販売したらどうか、と提案してくれたのだ。

イベント開催も販売も私には経験はないが、とにかく2012年末にTres Tre 3でスティーブ作品を紹介しようと話がまとまった。

5月、スティーブが来日。

我が家に数泊お泊まりいただきながらその間金継ぎの赤平先生のご自宅へ寄らせていただいたり、日本民芸館へ一緒に行ったりしたのだが、そのついでに西荻窪のイベント予定の店舗を見に行ったりもした。場所はスティーブもとても気に入ってくれたので一安心である。

●金継ぎ師である赤平一枝先生宅を訪れ、金継ぎプロセスの教えを受けるスティーブ

●展示会場となる西荻窪Tres Tre 3を外から覗き込むスティーブ

●展示会場となる場所を眺めるスティーブ

そこからは12月の展示開催に向けてありとあらゆる雑事や作業を片付けていくこととなった。

まず、展示販売のテーマを、Mad Potter’s Tea Party in the secret gardenと決めた。スティーブ作品だけではなく、私がとても好きな美術家・勝本みつるさんやキャンドルアーティストのマギエラさんにもお声がけし、協力していただけることとなった。

12月の展示の宣伝は大学のFacebookで知り合いとなった同窓の大先輩に(お目にかかったこともない)厚かましくもお願いし、雑誌Aeraに小さく広告を載せていただいたりもした。

展示販売のためのDMも初めて作成することとなったが,写真撮影は本でも大変お世話になっているTomoko Osadaさんにお願いした。(写真家であるTomoko Osadaさんとの出合いについては別章で詳しく述べたいと思う)

この時のDMに記載された文は下記の通り。

“秘密の庭で開かれるマッドポッターのティーパーティー“をテーマにイギリスの陶芸家スティーブ・ハリソンの展示会を開催いたします。

造形作家の勝本みつる氏とキャンドルアーティスト・マギエラ氏の参加により、不思議な空間が西荻窪のGallery Tres treに出現します。

この機会に是非、スティーブ・ハリソンの作品をご覧にお越しください。

●Mad Potter’s Tea Party のDM

Mad potter’s Tea Party in the secret garden展は2012年12/8 から12/16まで開催。開催直前には地震があったりしてヒヤヒヤものであったが、レセプションはありがたいことに大勢の人で賑わい、良いスタートが切れた。スティーブ作品も、勝本作品、マギエラ作品ともに順調に売れていき、やはり良いものは理解されるものなのだなあ…としみじみ思った。私は展示中に会う人会う人に「最終的にはスティーブの本を作り出したいんです。」と話をして回った。

●展示開催初日 (外観)2012 12/8

●展示開催初日 (展示風景)2012 12

Mad Potter’s Tea party 展は、翌年2013年にも同じTres Tre 3で引き続き開催。

その際には、私がトークショーを開き、「スティーブ・ハリソン 人と作品」をテーマにスライドと共に皆様にスティーブとの関わりやどのような陶芸家なのかを説明した。

●トークショーの光景 2013.12

帰国後の2年に亘って、スティーブの展示を友人である理子さんの助けと、彼女のギャラリーをお借りしながら開催することができた。改めてここで感謝の念を伝えたいと思う。

*現在この場所はカフェとして営業中。 Café Tres Tre3 杉並区西荻窪2-6-10

2024.02.16

連載 Artbook「STEVE HARRISON」出版への歩み Chapter1 出会い

Chapter1 出会い

ロンドンにあるV&A(ヴィクトリアアンドアルバートミュージアム)の6階は古今東西の焼き物作品で埋め尽くされている。

そこはいつでも人があまりおらず、静かな空間でありながら昔から現代までの世界の焼き物がずらりと揃っているので、焼き物の歴史を知りたい人にとってはうってつけの場所だ。

中国の焼き物、イギリスの19世紀焼き物、とにかくありとあらゆるものが勢揃いしている中、ある陶芸家の工房を再現した場所がある。

その陶芸家とはルーシー・リー。

こんなコンパクトなスペースで、作品を制作していたのか…工房をぼんやり眺めていると様々な思いが心に浮かぶ。

そして直感としか言いようがないのだが、ある思いが胸に去来した。

昨年その世界を知ったばかりではあったが、彼は、次世代のルーシー・リー(Lucie Rie)のような存在になるのであろう、と。

彼の名はスティーブ・ハリソン。

私が後に、出版部門を立ち上げてまでも制作したアートブック「STEVE HARRISON」その人である。

スティーブがいかなる環境で育ち、陶芸に目覚め、その道を進んできたかについては既に書籍の論考で詳しく述べているので、

そこでは書かなかった私とスティーブの関わりに関して、まずはかいつまんで記載しておこうと思う。

2007年から2012年の5年にわたってロンドンで暮らしていた私は、まずスティーブの作品と友人宅で初めて出会い、体験することになる。

当時、私はロンドンでイタリア語を学ぶイギリス人グループに参加していた。

大抵参加者のうちの2人のメンバーの家を定期的にレッスン場所にしていたが、時折私を含む違うメンバーの家でもレッスンをする。

ある初夏の1日、その日ははじめて別のメンバー宅でレッスンをすることとなった。

天気も良いし、庭でやりましょうか、ということに。

メンバーの妻はケーキを焼くのが得意でケーキとお茶を持ってきてくれた。

ティーポットにマグ、クリーマー。白磁にハンドルだけに色がついている。その素材はボディとは異なる。

スティーブの作品との出会いだった。

前後するが、イギリスで骨董を販売しようと思ってイギリスに渡る前に業者から古い日本の食器などを買い付けていた私にとって、スティーブの作品から得た情報は、「これはハンドメイドに違いないが時代は?どこの国のもの?」であった。それくらいスティーブの作品はティーセットとはいえ、最初から時代と国をクロスオーバーしているように感じられたのだ。

その日はレッスンそっちのけで、メンバーの奥様にスティーブ作品について質問しまくってしまうこととなった。彼女は、元オークション会社のクリスティーズに勤めていてその後はガーデンデザイナーとなった美意識の高いイギリス人なので、そんな彼女が惹かれた作品であれば普通のモノではない。

聞いてみれば、かなり前にハットフィールドの陶器市でスティーブと知り合い、作品を工房に見に行くようになったのだという。

早速作家名、STEVE HARRISONをメモって、その頃は、きっと大手のデパートもしくはギャラリーに足を運べばすぐにその作家の作品を見ることができるのだろうと甘く考えていた。

数日後、ハロッズ、セルフリッジ、ジョン・ルイス、リバティ、とデパートを隈なく巡ってみたがもスティーブの作品にでは出会えない。

では、とギャラリーを見てみる。大英博物館近くの焼き物専門ギャラリーに足を運ぶもやはり彼の作品はない。

現存の作家の場合、その時どきで受ける刺激によっては作風がまるで変わってしまう。(ピカソを見よ)

私が見たスティーブの作品の世界観は今でも保たれているのであろうか?それが本人に会うのを躊躇してしまったメインの理由なのだが、これだけロンドンの街中で作品を見ることができないのであれば、作家自身にコンタクトを取るしかあるまい。

そこで、今度はネット検索をかけてみたところ、スティーブの旧式なホームページがヒットした。あまりにも素朴な作りの、いかにも素人が制作した感満載のH Pである。とにかくそこが彼のH Pであることは間違いない。

コンタクト、とあったのでそこにメイルを出してみた。

あなたの作品を友人宅で見たのですが、とても興味があります。つきましては工房を訪問し、作品を見せていただくことは可能なのでしょうか?と。

返事はすぐに来た。

「可能ですが、今はお見せできる作品はありません。また声をかけます。」

そのまま六ヶ月が経ち、ほぼそのやりとりを忘れかけていた頃、スティーブからの返信がやってきた。

「今なら作品もありますのでよかったら」と。

早速出かけることとした。当時住んでいた北ロンドンとスティーブの住むエンフィールドはそれほど遠くない。

しかし、その日ノースサーキュラーという環状線の大渋滞に引っかかって遅れてしまった。

遅刻してしまったことに焦りながら、陶芸家の工房らしい場所を探すも、全く我が家と似たようなイギリス典型のテラスドハウスの家がずらっと並んでいる通りしか見えない。

住所を見ると、まさにその一軒である。

早速ベルを鳴らし、本人に初お目見え、中に入ると普通の住宅である。

と思ったら、テラスドハウスは中庭がある構造になっているのだが、どうやらそこに工房があるということがわかった。

まずキッチンでお茶とケーキをいただきながら、スティーブとあれこれ作品について話を聞く。

その後工房へ案内され、スティーブは今作成しているものの作業をしつつ、棚から選んでいいよと言われたものの中から数点選んでみた。

実はその際、完成品が全く見えない状況で予約したのが,後のStill Life(焼き物で描く静物画)シリーズであった。(おそらく当時はトレイの部分の一枚板を見せてもらっただけだった。)

聞けば、木材の旋盤も自分でやるという。

どうやらこの陶芸家は、ただの陶芸家ではないぞ、と直感した。

持ち帰った作品は早速日常生活で使うことにしたのだが、その使いやすさ、軽さにまず驚くこととなる。

美しさと機能性はこのように平衡できるのだ。

スティーブの作品は、私の日常生活の中にすんなり、そしてしっかりと溶け込んだ。

それから何度工房に出かけていったのだろう。

スティーブの口から作品の背景について知る。今夢中になって取り組んでいるプロジェクトのことを知る。初期、のスティーブはプロジェクトを自分のために作り上げ、展示も自らの工房で行っていたのだ。

東日本大震災が起きたその翌年に、イギリスを離れることになった。

その頃から私の中に、このスティーブ自身の陶芸家としてのあり方がものづくりをする人々にとっての、ある種の灯台になるのではないか、という強い思いが立ち上がってくることとなる。

その橋渡しを紙の本という形でまとめよう、と決心した。今思えば、本作りに携わった経験がない私にはその時点でのノウハウはおろかコネクションもゼロ。ただ湧き上がってきた思いに忠実に進んでみようという強い意志だけがあった。

まずは私の気持ち、そして考えをスティーブに伝えた。彼はよく理解して快諾してくれた。その上で毎週時間をとって自分のバックグラウンドを皮切りに、陶芸に関する熱い思いなどを話してくれた。それを全て録音し、帰宅後何度も聞く。それをイギリス人の知人に文字起こしをしてもらった。

こうして大量のインタビューを文字起こしした資料や、作品、そして本を制作するための作品販売の許可をスティーブからもらって、日本に帰国したのは2012年2月のことであった。

●V&A ルーシー・リー工房の復元

●最初の「作品」としての購入に至ったStill Life

2023.09.14

Nigel Slater 序文全文 Full text of the foreword by Nigel Slater

本ではスペースの都合上、一部編集して掲載致しましたので、その素晴らしい序文オリジナルをこちらに掲載いたします。

日本語訳は、本文の後に掲載しております。

Nigelさんにはこの序文を個人的なつながりから、ご寄稿いただきました。心より感謝申し上げます。

Foreword

Occasionally, there is a moment that changes your life. A few seconds that can make you think differently about something you see or use every day. This was the case the first time I met Steve Harrison’s work.

It was a freezing cold January afternoon in Tokyo, the light was getting dim and I stepped into a café and ordered a cup of coffee and a piece of cake. What arrived at my table was extraordinary. Black coffee in a wonky brown cup and a single slice of cheesecake on a small golden plate. It was that cup and plate that would make re-consider something I had taken for granted for so many years.

There were a few flakes of snow falling outside, and initially, I held the cup in my hands purely for the warmth. The surface of the cup was rough and mottled to the touch, as if was covered in tiny freckles. It felt like the skin of an orange. Its shape was off-centre, slightly skewed, very different from any up I had drunken from before.

I looked more closely at the cup. I saw that the handle was not straight but had been put on at a slight angle. It looked unusual, almost a mistake. As I picked it up I noticed that my fingers fitted perfectly into the handle, it was as if hand and cup had become one. When I lifted the cup to my lips, the top was not perfectly round as usual, but was slightly oval, as if the clay had been squeezed by the maker. The unusual shape was curiously pleasing to drink from. It was as far from the perfection of mass-produced china I knew, yet there was nothing crude or coarse about its construction or finish. For all its uneven qualities, this cup was a thing of beauty. It was as if someone had rethought the idea of a cup. I had never seen anything like it.

The plate was equally fascinating. The hue of the glaze was not even, the heart of the plate was darker than the outer edges and the rim was in a contrasting colour. It was dated 2012. What particularly caught my eye was that the rim had been broken at some point and repaired with a single line of kintsugi. I was astounded than anyone would bother to repair a plate in this way. The colour of the glaze flattered the slice of creamy cheesecake as if it had been made specially for it, and in turn the cheesecake was perfect for that plate.

I asked if I could buy the cup, a request that was politely but firmly refused, but I did find out the name of the potter who had made them. I was surprised and amused to find the cup and plate had been made not in Japan, but in England and in a studio not far from my own home. The potters name was Steve Harrison, also known as the ‘Mad Potter’.

My first piece of Steve’s work was bought from Gallery Kuga in Tokyo, dark green outside, a more subdued moss green within, with a pronounced orange peel texture and a wonderfully exuberant, curling handle. The handle was attached at a slight angle that looked a little awkward and yet when I picked it up the whole design made sense. It felt as if the cup had been made specially for my own hand. It is one of three I now have, used in rotation for my first coffee of the day.

The more I look at Steve’s cups and plates and bowls, the more I cherish them. There is the instant impact, their singular beauty, but then, as you use the piece regularly and get to know it, more and more tiny details come to life. I know of no other potter whose work constantly reveals its details to you in this way. The mottling of the salt glaze; the curve of a handle, the flower with which much of his work is embellished. Steve never seems to make the same piece twice, and this is to me is very much the essence of his work – his constant curiosity and experimentation, the embracing of new ideas and eagerness to go ahead with something new even though what is already doing feels like perfection.

Steve constantly refreshes his work, trying a new handle on a cup or a different foot on a bowl. He is constantly working with new glazes and finishes that make each piece a one-off. Each one of his works is unlike any other. Each will have its own character and that is something I love and why I have collected his work since I moment I first saw it.

Steve and I first met at his home, where he had invited me to see his studio and his work in progress. We chatted over tea and a slice of sponge cake made by his wife Julia. Our talk was about his work, but also about how using a much-loved cup or bowl can increase our enjoyment of what we eat or drink. How certain household things become things to cherish. They enrich our wellbeing. Over the last few years Steve and I have become friends and it has been an honour to have collaborated on projects that involve his pots and my food. Steve’s studio in London is a magical place and I have been lucky enough to visit on several occasions, to see his sketch books, his drawings of cups and handles and the flowers that are such an integral part of his work and to see the pieces ready to fire.

At Steve’s studio in Wales, reached by a local train with a station so small that you must ask the conductor to stop the train for you, I witnessed the opening of the kiln, an event potters usually prefer to do in private. To be there at this incredibly special moment was an honour. Watching the door of the kiln being removed, brick by brick was above all a huge excitement. Steve reached inside the still-warm oven and passed the pieces to me one by one. We both stayed unusually quiet during the unloading, entranced by the beauty of the finished pieces, taking in the details of each extraordinary pot, cup and bowl, one after the other, turning the still warm pots over and over in our hands before setting them out to cool.

For all the reverence I have for Steve’s work, I never forget that each piece was made not just to be admired (although there is nothing wrong with that) but to be used. These are pieces that were never made to sit in a glass cabinet, they were intended to be a part of a home, to be drunk from and eaten from as well as admired. These are pieces you want to pick up and put to your lips, to pour tea or coffee into or to position a slice of cake on. The cup or plate is more than just an object, it deeply enriches the experience of eating or drinking. I shall continue to look after the Mad Potter’s work, to use and care for each piece, and hope that one day they will pass to someone else to enjoy and maybe change their life for the better too.

序文

時折、人生を変えてしまうような瞬間があります。毎日見ているもの、使っているものに対して、考えが変わってしまう数秒があるのです。 私が初めてスティーブ・ハリソンの作品に出会ったときがそうでした。

1月の、ある寒い東京の午後のことでした。あたりが薄暗くなってきた頃、私はカフェに入り、コーヒーとケーキを1つ注文しました。私のテーブルに特別なものが運ばれてきたのです。茶色のマグに入ったブラックコーヒーに金色の小皿に盛られた一切れのチーズケーキ。そのマグと皿が、長年当たり前のように使ってきたものを見直すきっかけになりました。

外には雪がちらついて、最初は純粋に暖を求めてマグを手に持っていました。表面はざらざらとした手触りで、まるで小さなそばかすに覆われているような斑点があります。オレンジの皮のような感触でした。形状は円でなく楕円形で、少し歪んでいて、今まで飲んだことのあるどのマグとも全く異なっていました。

私はマグをよく見てみました。取っ手はまっすぐではなく、少し斜めにつけられているのがわかりました。これは珍しい、まるで間違ってつけられてしまったかのようです。しかし手に取ってみると、私の指が取っ手にぴったりとはまり、まるで手とマグが一体化したかのようでした。

唇に近づけると、トップはいつものように完全な丸ではなく、まるで粘土を絞ったかのようなわずかな楕円形をしていました。変わった形なのに、不思議と飲み心地がいいのです。

大量生産された陶磁器の完成形とはほど遠いが、その作りや仕上げには粗雑なところがありません。まるで誰かがマグというものを考え直したかのようでした。こんなものは見たことがありませんでした。

皿も同様に魅力的でした。釉薬の色合いは均一ではなく、プレートの中心部は外縁部よりも濃く、縁は対照的な色をしています。2012という年号が押されています。

特に目を引いたのは、縁がいつの間にか割れていて、金継ぎで補修されていたことです。このような方法でわざわざ皿を修理する人がいることに驚かされました。釉薬の色は、まるでチーズケーキのために作られたかのように、それを引き立て、皿にぴったりでした。

私は、このマグを購入できるかどうか尋ねてみましたが、丁重に、しかしはっきり断られました。そのマグと皿が日本製ではなく、イギリスの、しかも私の家からほど近い工房で作られたことに、私は驚き、そして面白さすら感じました。

陶芸家の名前はスティーブ・ハリソン、別名「マッド・ポッター」でした。

私の最初のスティーブマグは東京のギャラリー久我で購入したもので、外は濃い緑色、中は落ち着いたモスグリーンで、オレンジの皮のような質感があり、持ち手の部分が大きくカールしているのが特徴的でした。ハンドルは少し斜めに取り付けられていて、少し不格好に見えましたが、手に取ると全体のデザインが納得できることがわかります。まるで自分の手のために特別に作られたカップのような気がしました。

今では3つあるうちの1つで、1日の最初のコーヒーにローテーションで使っています。

彼のマグやプレート、ボウルは、見れば見るほど愛着が湧いてきます。一瞬のインパクト、その美しさもさることながら、使い込んでいくうちに、細かいディテールがどんどん浮かび上がってくるのです。このように、常にディテールを見せてくれる陶芸家を私は他に知りません。塩釉の斑点、ハンドルのカーブ、作品の多くに施されている花。

スティーブは同じ作品を二度と作らないようですが、絶え間ない好奇心を持ち、実験し、新しいアイデアを受け入れ、すでに完成されたように見えるものであっても、新しい視点を付加しようとする熱意が、彼の作品の本質であると思います。

彼は常に作品を見直し、マグには新しいハンドルを、ボウルには異なる高台を試しています。常に新しい釉薬や仕上げに取り組み、それぞれの作品を一点ものにします。作品はどれも他にはないもので、そこが私の好きなところであり、初めて見たときから作品を集めてきた理由です。

スティーブと私は彼の自宅で初めて会いました。スタジオと制作中の作品を見るように招待してくれたのです。 お茶を飲みながら、奥様であるジュリアが作ってくれたスポンジケーキを食べながらおしゃべりをしました。彼の作品についてだけでなく、愛着のあるマグやボウルを使うことで、食べたり飲んだりすることの楽しさが増すという話もしました。ある種の家庭用品が、いかに大切なものになるか。それは私たちを豊かな幸福へと導いてくれるのです。

ここ数年、彼と私は友人となり、それが彼のうつわと私の料理を使った共同プロジェクトに発展したことを光栄に思います。ロンドンのスティーブのスタジオは魔法のような場所で、私は幸運にも何度か訪れ、彼のスケッチブックやマグや取っ手のドローイング、彼の作品に欠かせない花の絵を見たり、本焼きを待つばかりの半完成品を見ることができました。

ウェールズにあるスティーブのアトリエは、ローカル列車で、車掌に頼んで列車を止めてもらわなければならないほど小さな駅からやっと行くことができます。

陶芸家が通常プライヴェートでのみ行う窯開きに立ち会うことができました。この特別な瞬間に立ち会うことができたのは、とても光栄なことでした。窯のレンガが一枚一枚外されていく様子は、何よりも大きな感動を与えてくれました。スティーブは、まだ温もりの残された窯の中に手を入れ、ひとつひとつ私に作品を渡してくれました。私たち二人は、その間、いつになく静かでした。完成した作品の美しさにうっとりし、素晴らしいポットやマグ、ボウルの細部に目を奪われ、まだ温かいうつわがすっかり冷めてしまうまで何度も手のひらで観察してしまいました。

スティーブの作品に畏敬の念を抱く一方で、どの作品もただ鑑賞するためではなく(それも悪くはないにせよ)、使うために作られたものであることを決して忘れてはなりません。これらの作品は、決してガラスのキャビネットの中に置くために作られたのではなく、家庭の一部となり、鑑賞するだけでなく、飲んだり食べたりすることを想定しています。手に取って唇に当てたり、紅茶やコーヒーを注いだり、ケーキを乗せたりするためのものです。カップやプレートは単なるオブジェではなく、私たちの飲食の体験を深く豊かにしてくれるのです。

私はこれからもマッドポッターの作品を見守り、一つひとつの作品を大切に使い、いつか誰かの手に渡り、その人の人生をより良いものに変えてくれることを願っています。

カテゴリー

最近のブログ記事