ブログ

2023.07.06

[Event Report]スティーブのうつわと楽しむチーズの会ー初夏の会

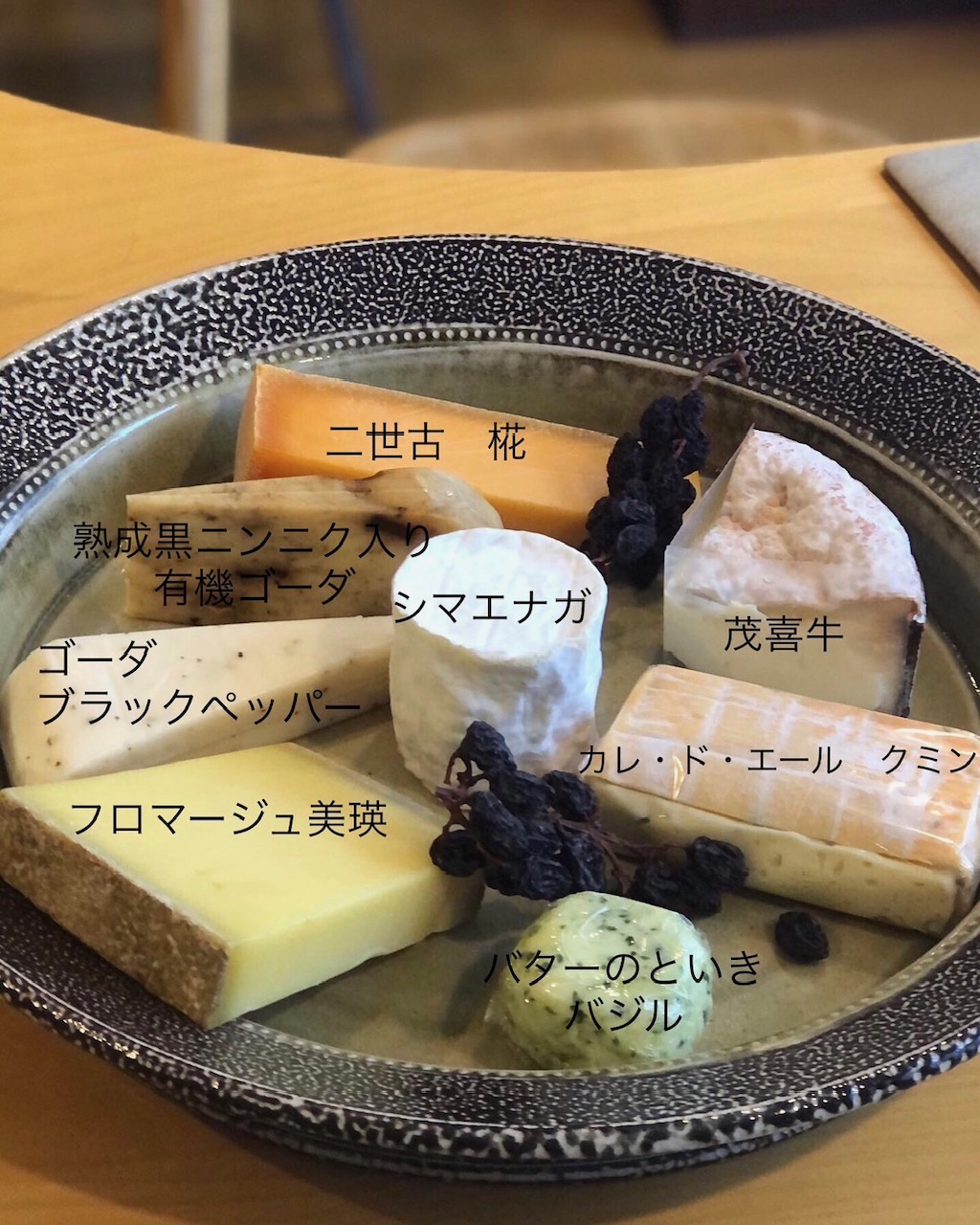

今回のテーマは「日本のチーズ」。

ヨーロッパからその技法と製法を学んだ志の高い日本の酪農業者たちが素晴らしいチーズを作っています。

どんな酪農家がどんなチーズをどこで作っているのか?

日本の酪農を応援する気持ちがあっても、いざどういう日本のチーズがあって、どこで買えるのか?と聞かれるとなかな返事をするのが難しいですよね。

ということでとても興味深く、勉強になる会でした。

日本の酪農はコロナの期間中、給食がストップされるなど悪条件が影響し、廃業する酪農家が跡をたたないのだそう。

私たちが今200円くらいで飲んでいる牛乳も、将来的にはとてもそんな廉価では購入できないかもしれません。

そんなことにならないように、私たちは日本の酪農家を応援していきましょう。

とはいえ、日本のチーズにはどのようなものがあるのでしょうか?

日本各地には、自社で牧場も持っているフェルミエもたくさんあります。例えば佐賀県嬉野市ナカシマファームや、宮崎県小林市ダイワファーム。

また八木のフェルミエ、富山県黒部市のヤギチーズ専門店Y &Co.,科学的なものを一切使わない牧草地に牛を放牧しているオーガニック牧場ノースプレインファーム(北海道興部市)など。

それぞれのファームが素晴らしいチーズを作っています。

6/11チーズ会

1)ダイワファーム(宮崎県小林市)

●ハロウミ ーギリシャキプロスチーズをイメージ

●ロビダイワーイタリア北部タレッジョタイプのチーズをイメージ

2)ナカシマファーム(佐賀県嬉野市)

●ブラウンチーズーデンマークチーズをイメージ

●水田チーズ(四ヶ月のゴーダ)

3)佐渡乳業(新潟県佐渡市)

●佐渡バター 木製チャーンで製造(フランスエシレと同じ製法)

●農場カマンベールの雪の花味噌漬けー日本のフレーバーに漬け込んだもの

4)ヤギチーズ専門店Y &C o .(富山県黒部市)

●カプリーノしょうゆ

5)ノースプレインファーム(北海道興部市)

●熟成黒ニンニク入り有機ゴーダ

6)クレイル(北海道共和町)

●カレー北海道カマンベールのパイオニア

7)しあわせチーズ工房(北海道足寄市)

●茂喜登牛和製モンドールーエゾ松の木の皮で包まれている

今回のチーズのお供は、

●ミソノ・ヴィンヤードピンクナイアガラ(2022)余市 自然酵母・無濾過

●ラングマンシルヒャーゼクト

1700年から伝統あるワイナリー(オーストリア)で、ブラウワーヴィルトという黒葡萄品種でつくたれたロゼのスパークリングワイン

7/2チーズ会

前回と違うチーズのみご紹介します。

1)バターのといき(東京都江東区)

●北海道の生乳を使用した発酵バター。

バジル&ガーリックのバジルは大分県の神鳥農園のものを使用。

2)チーズ工房チカプ(北海道根室)

●シマエナガ 小ぶりの円筒形の白カビチーズ

3)ニセコチーズ工房(北海道ニセコ市)

●二世古椛(MOMII) ーミモレットのイメージ(粉ダニのシロンを使用せず、アナトーで色付け

4)アトリエドフロマージュ(長野県軽井沢町)

●翡翠ブルーチーズ

5)チーズ工房アドナイ(北海道興部町)

●カレドエールクミン

6)長門牧場(長野県白樺高原)

●ブラックペッパーゴーダチーズ

7)美瑛放牧農場(北海道美瑛)

●フロマージュ・ド・美瑛

今回のチーズのお供:

●パンプアップルージュ イエローマジックワイナリー2022(山形)微発泡赤ワイン

●ニビル グルンステイン ゲルバームスカテラー2021 (オーストリア)白

●トレンサム・エステート・ノーブルタミンガ2015(オーストラリア) デザートワイン

今回は二ヶ月に跨ったチーズ会、Bon Fromageの河西先生、これほど多岐に渡った日本のチーズのお手配ありがとうございました。

これからぜひ日本のチーズを応援していきましょう。

ちなみに、チーズは地方のアンテナショップ(銀座とか)で購入できるようですよ。

それでは次回は秋のチーズ会です。

またよろしくお願いいたします。

2023.06.08

[Event Report ]石の不思議ーGallery Kuga x Port Doré

さて、先週末はジュエリーイベント。Port Doré ジュエリーの初お披露目となりました。

Port Doré ジュエリーは、他とは全く違うモノづくりをしていて、まずはそこにグッときました。

ジュエリーデザイナーReina.Tさんと知り合ったのは、拙ギャラリーにて2021年より毎年開催している考古発掘展「線とかたち」。

彼女が来廊してくれたのですが、故郷で拾ったカルセドニー(!)を自分で(!)研磨したというリングをしていたので話が大変弾みました。

私は石が好きです。光る石も、光らない石も大好き。

海に行って石を拾わずには帰らないタイプなのです。

(石好きが高じて、石を景色に見立てるというマニアックな水石なるものにまで手を出してしまいました。)

話をしていて、最初は彼女が宝石学を学び、後にジュエリーデザインをスタートしたことを知りました。

元々宝石の鑑別などの石そのものに特化した勉強をしていた彼女が、「線とかたち」で古代ローマの青銅リングを見たことで、2000年後にも残るリングを作りたい!と思い、それがきっかけとなって自らのジュエリーブランドPort Dore’を2020年に立ち上げたのだといいます。

ちなみに、Port Doréとは「黄金の港」の意味。キラキラした素敵なものが流れ着く港のイメージだそう。

古代文明好きの私としてはその理由も嬉しく、さらにPort Doréの特殊な素材使いを聞いて、「ぜひGallery Kugaでご一緒しましょう!」と声をかけるきっかけに。

Reinaさんがジュエリー制作に使うのはK24(24金)、つまり純金なのです。K24はK18や、K22と比べても柔らかい素材。

この素材でリングなどを作れば、使い方によっては形が歪んでしまうかもしれない。

しかし、K24にはそれを補って余りあるほどの魅力があります。

まず、その色。

私はもともとK22のジュエリーが好きなのですが、それでもK24と比べてしまうと金の色味が合金だな、と感じてしまいました。もはやK18はステンレスに見えてしまう。。

そしてK24は肌馴染みが良く、つけていて温かい感じがするのです。

K24のジュエリーというものは出回っていません。普通のジュエラーでは、素材へのクレームがリスクとなって扱えないのではないでしょうか。

実際、Port Dore’もジュエリー学校の先生にはK24はジュエリーにはふさわしくない素材、とご注意を受けたそうです。

とはいえ、ジュエリーは大切に扱うもの、リングで言えば、元々人の指の形はアルファベットの「D」の形をしていて決して新円ではないのですから 多少の歪みは想定内なのでは?と思ってしまいました。

また柔らかいので、ある意味歪みを戻すのもリング用の棒に入れたらできるのではないかしら。。(これは素人考えですが)

K24の良さを最大に活かすために、ギャラリーでの取り扱いはリングのみにしました。

リングであれば、まず自分の目に入りますし、肌馴染みの良さを体感することもできます。

また重ねづけなどのおしゃれも楽しめます。

その素材を生かすリングについた石がまた大変個性的で、聞いたことのない希少な石ばかり。

例えば、隕石(ギベオン隕石)、杉健一郎博士が発見したというスギライト。

エメラルドはエメラルドでも黒い6本の仕切りが入る、全エメラルドの中で1%しかないというラピチェエメラルド。

などなど、Reinaさんの石選定目線がまた独特で、他にはみられないもの。

リングひとつひとつに、Reinaさんの石と金への愛が詰まっているように思いました。

こういう純粋なモノづくりをしている方は是非とも応援したくなります。

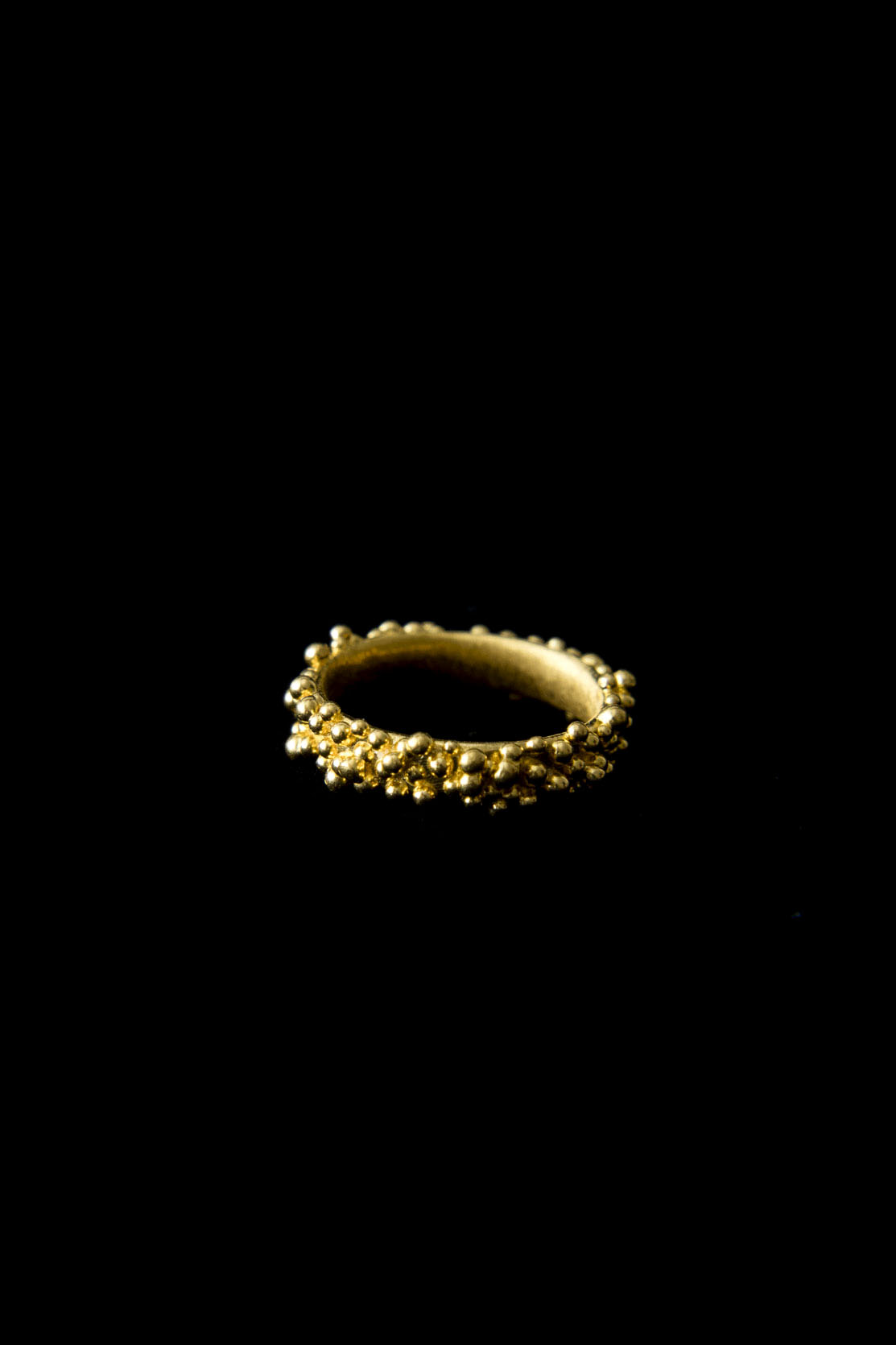

細い金糸が編み込まれた五本編みリング。指にピタッと気持ちよくついて、リングをしていることを忘れてしまう。

光の粒が溢れてきそうなK24リング。五本編みとは違う、ずっしりと重みと存在感のあるリングです。

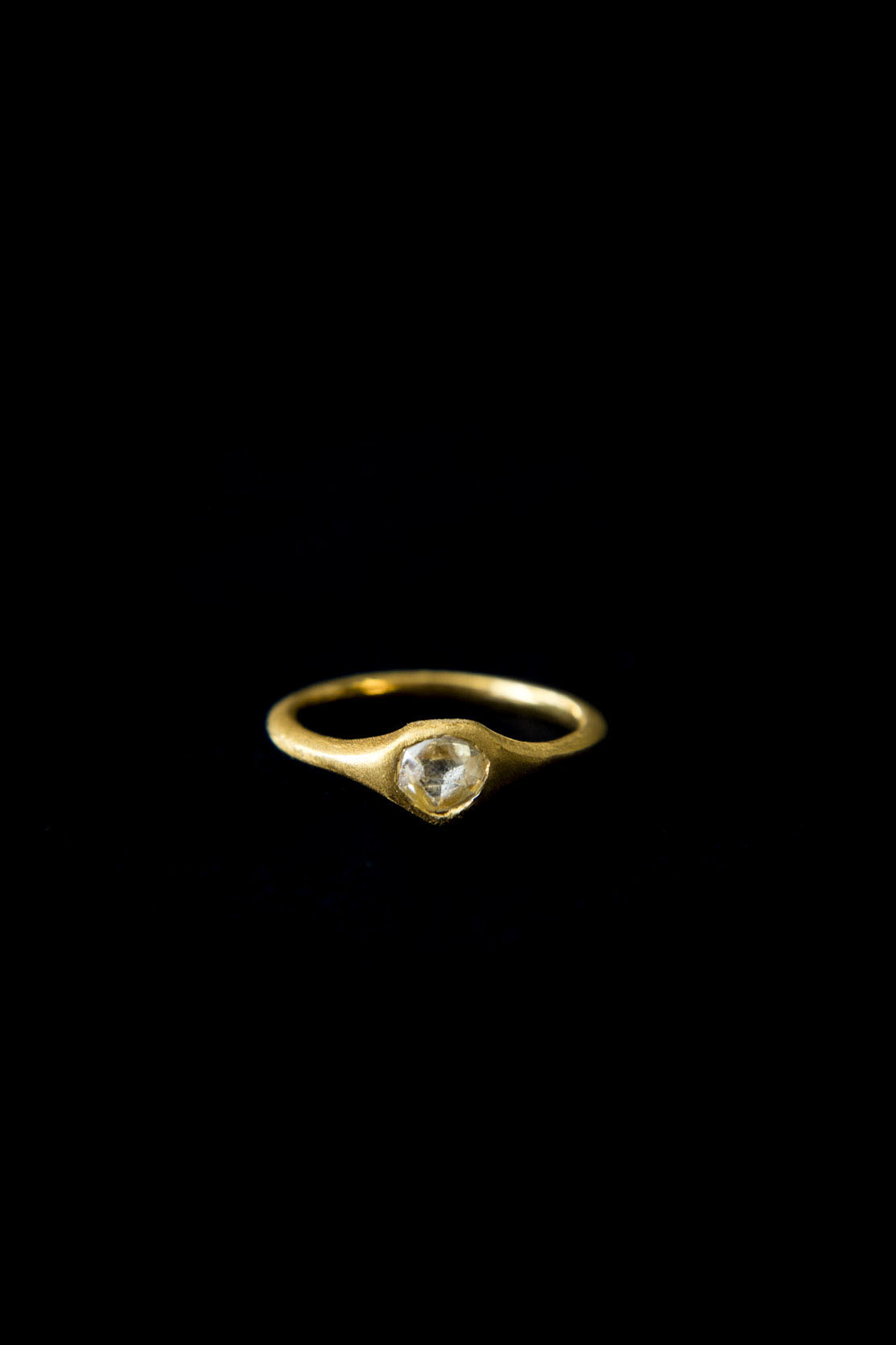

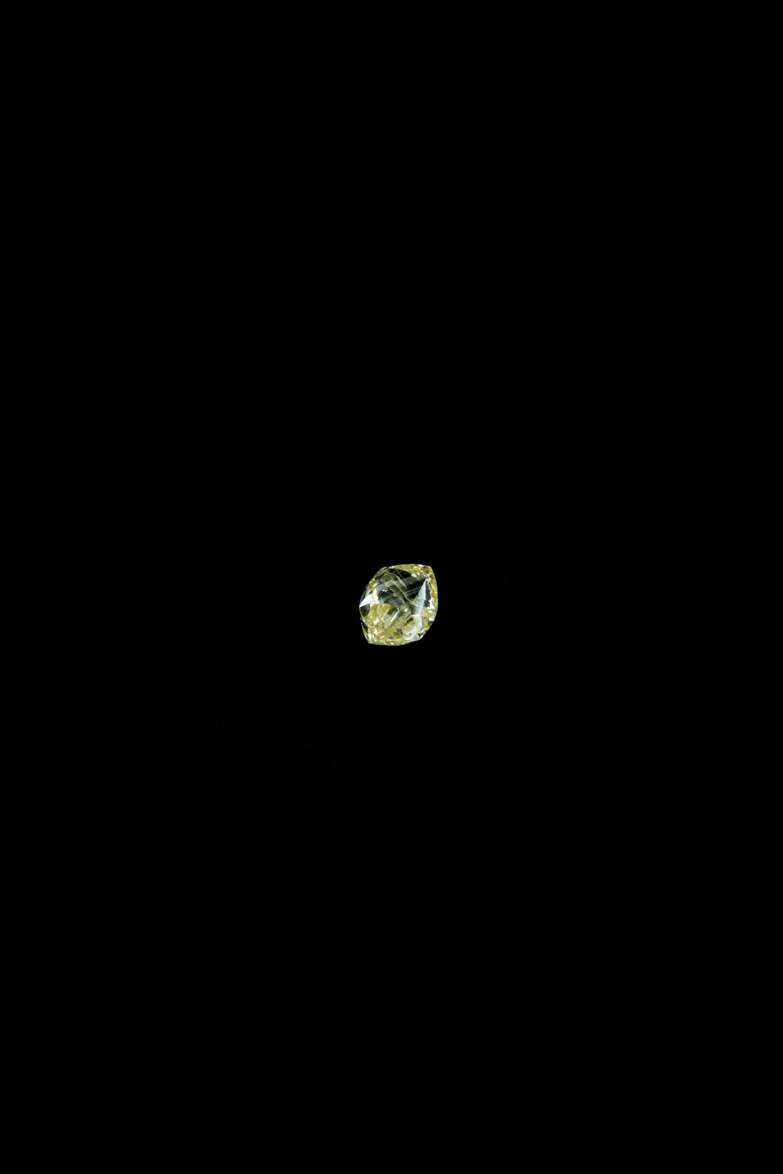

Port Dore’を絶対取り扱いたい、と最後の決め手になったのがダイヤモンドです。

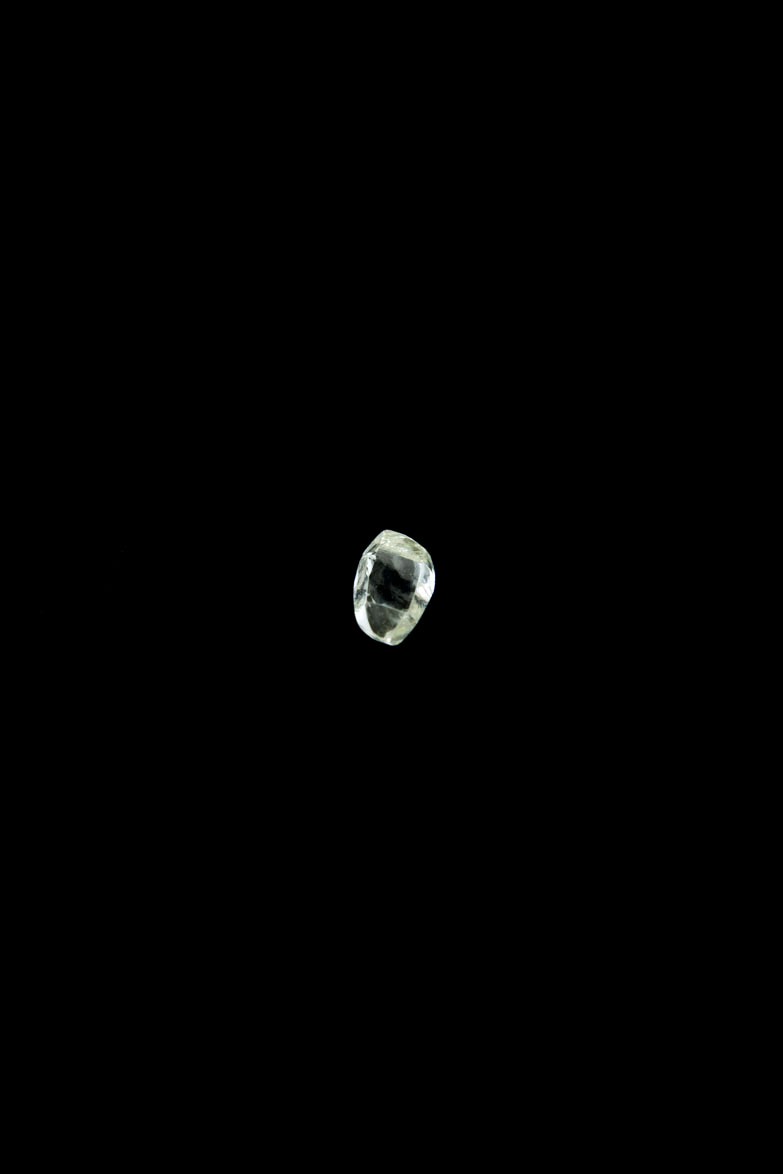

Port Dore’の扱うダイヤはカットをしていないもの。(アンカットダイヤモンド、もしくはラフダイヤモンドとも言います)、要するに採掘されたままのダイヤモンドなのです。

とにかくカットなしなのに、そのままで美しくて最初は驚きました!

もちろんその分、仕入れは大変なようです。ダイヤモンドVS その他の石全て、というくらい仕入れルートが異なるそうです。

採掘されたままのダイヤモンドは80%が工業用に使われ、20%がジュエリーとして使われます。

元々、ダイヤモンドは150キロメートル以上の地下深く、高温高圧下のマグマ内で結晶し、その後火山活動によって地表近くにとてつもないスピードで 押し上げられ、わたしたちの手元に来るものなのですね。

深く眠っていたものが火山で噴火しそこから押し上げられるー地球のロマンです。

そしてそれがそのままの形でK24のリングになって、わたしたちの指にはめられる。

いわゆるカットしたダイヤモンドのようにピカピカギラギラはないのですが、時にキラッと品良く光るのです。

まるで発掘品のようなアンティークのような不思議な味わいに満ちたK24,ラフダイヤモンドのリング(石を選んでオーダー可)

こちらからラフダイヤモンドのルースをいくつかご紹介します。それぞれそのままで美しい石です。

K24,レアストーン、ラフダイヤモンド、この3拍子がPort Doréのジュエリーです。

Gallery Kugaではリングに特化し、これからも折に触れ、イベントやプライヴェートご予約で皆様にPort Dore’のジュエリーをご紹介していきたいと思っています。

早くも先日のイベントでは目の肥えたお客さま達からご好評いただきました。

ジュエリー上級者の方がすぐにPort Doréの良さをわかって下さり、嬉しく思いました。

Port Doréラインナップをご覧になりたい方はcontact

よりご連絡ください。

2023.03.07

「スティーブのうつわと楽しむチーズの会」スピンオフ会

日程お知らせも近々になってしまい、人数も二回で8−9人と少なかったため、以前ご参加いただいた方々のみへのお知らせになってしまいました。

次回は前もってお知らせいたしますので、よろしければ是非ご参加ください。

今回がスピンオフ回となった大きな理由はテーマが「ブルーチーズ」に絞られたためでした。

ブルーチーズときたならば、「甘美なるデザートワイン」がベストのお供ということで、今回は夕食後にブルーチーズとデザートワインで優雅なひと時を楽しんでみませんか、との提案回です。

今までとは少し趣向が違うので、まずはスピンオフ会として開催してみようとの河西先生のご提案でした。

デザートワインは三種に、ボン・フロマージュ主宰の河西佳子先生のご好意により供出して頂いたヴィンテージのソーテルヌ(1997)も合わせた計4種類のデザートワインを皆さんで頂きました。

ブルーチーズは、イタリア、フランス(牛・羊)、イギリス、日本、の四種。

ボーナスチーズは日本の北海道ウォッシュタイプのチーズでした。

ということで、画像と共にご紹介いたします。

まず、全体像。

皆様にお出しする際は、個別に切ってお出ししています。

手前のグリーンの羊のラベルはウオッシュチーズです。(アドナイチーズ工房 フロマージュドエールつばさ)

●ゴルゴンゾーラ・ピカンテ(イタリア)

ブルーの包み紙です。

カビの入り方にご注目ください。

●ブルー・ドーヴェルニュ(フランス)こちらの原料乳は牛

●ロックフォール(フランス)こちらの原料乳は羊 洞窟熟成

●スティルトン(イギリス)

●フロマージュ・ブルー(アトリエ・ド・フロマージュ日本)ー紫の花のラベル

●チーズのお供

パン 根津のパン ベッカライ・ブロートハイム

苺

チョコレート LINDT NOIR EXTRA FIN

干し柿

洋梨(缶詰)

胡桃

ハチミツ

グリーンのお皿の上のチーズはウオッシュチーズです。

●デザートワイン

左から

●サンデマン ルビーポート(ポートワイン)ポルトガル

●シャトー・リューセック1997(ソーテルヌ) フランス ワインカラーにご注目ください!

●レゼルヴ・ムートン・カデ2020(ソーテルヌ) フランス

●ピエロパン(レチョート・ディ・ソアーヴェ) イタリア

軽い夕食後に、ゆったりした気分でデザートワインとブルーチーズを楽しむーこんな時間を持つことで、人生の芳醇さが感じられそうです。

デザートワインは量も少しで良いですし、保存期間もワインに比べて長いのも嬉しいですね。

豊かな時間を過ごしてまいりましょう!

2023.01.20

2023年もよろしくお願いいたします

皆様いかがお過ごしでいらっしゃいますか?

今年もGallery Kugaを何卒よろしくお願い申し上げます。

年末カードをお送りした方にはご案内したのですが、今年、Gallery Kugaでは昨年から続く10周年記念企画の総仕上げとして

Steve Harrison artbookの発売を予定しております。

また詳細は、追々こちらでまたご案内させていただきますね。

現在、絶賛製作中です。

2022.12.16

[Event Report]レザービスポークの会 鮎藤革包堂xGallery Kuga

珍しい革をたくさん持ってきてくださってお話をしてくださったのは、神楽坂で鞄工房を営む鮎藤革包堂の鮎澤剛(あゆさわ つよし)さんです。

鮎澤さんとは、共通の友人からのご紹介で知り合いました。

数年前から、ご紹介したいと言われていたのですがなかなかタイミングが合わずお目にかかることが叶いませんでしたが、 今年の夏前に一度工房へ伺わせていただいた際、「これはギャラリーでイベントをお願いしたい!」とすぐにピン!ときましてお願い致しました。

鮎澤さんが鮎藤革包堂を始められたのは2006年。

和裁師としてお家で仕事をされていたお母様の周りに漂う、静かで凛とした空気感に惹かれていたことが原点だそうです。

鮎澤さんの場合は、興味の対象が布ではなく革だったわけです。

探究心旺盛な鮎澤さんは、革工房で5年間修行をして最終的にはカーフだけではなくオーストリッチやクロコダイル、爬虫類も扱えるようになりました。

その結果、平成24(2012)年度新宿ものづくりマイスター「技の名匠」認定 平成27(2015)年度優秀技能者(東京マイスター)知事賞受賞されました。

鮎澤さんが工房を開くにあたって、もう一つ忘れられない光景があるそうです。

それは森永製菓ハイソフトに入っていた小さなカード。

ウィンドウ越しの店内で職人が仕事をしていて、奥に靴が並んでいるヨーロッパのどこかの街の写真がカードになっていたそうですが、 そのカードが、鮎澤さんが職人になる気持ちをあたためるきっかけになったとのことでした。

なんだか目の前に光景が浮かび上がってくるようなエピソードですね。

レザービスポークの会では、鮎澤さんが持ってきてくださった革のお話、そして手縫の実演を皆様に見ていただきました。

「革」という漢字そのものが革の形から来ているのですね。

やぎ、羊、トカゲ、ワニ、オーストリッチ、さめ、ヘビなどなど原寸で見せていただきました。

日頃、動物の大きさなど考えたこともなかったのですが、こうして見せていただくと感慨が湧いてきます。

鮎澤さんの工房では、クロコダイルなどの特殊な革は、ワシントン条約で認められている革、きちんとナンバリングされて管理された革のみ扱っているそうです。

革の特質のお話もまた面白く、知らないことだらけでした。

例えば、ヘビとワニの脱皮の仕方の違いや、ヘビを養殖するには、プールに餌だけを置いておくとどこからか蛇がやってきて餌を食べた後はまた森に戻る(半養殖というそうです)などなど「へえーっ」と声を上げてしまうエピソードが満載でした。

また革という「いのち」をいただくことに関して、また別の見解を伺うことができたことも大変勉強になりました。

象の捕獲が問題になっていますが、保護している象が増えることによって別の問題が発生することもあるとのこと。

例えば、ジンバブエの国立公園で保護されている象が、次々に木を倒す。そうなるとその木に住んでいる絶滅危惧種の鳥の行き場がなくなってしまう。

なので、象の頭数制限をして、革にして売ってその売上を国立公園保護費に当てるというシステムになっているそうです。

そのようなバックグラウンドを聞くと、ただ「革」を使うな、動物は保護せよ、という意見は乱暴に聞こえてしまいますね。

「革」を使う私たち一人ひとりが、「いのちをいただいている」ことに意識的になることで、何かが変わっていくのかなと思いました。

お話に引き続き、革の手縫のデモンストレーションを見せていただきました。

フィラガンと言う発色の良いフランスのロウビキ麻糸(日本のものの5倍のお値段がするそう!)で革を2本の針で塗っていくところを見せていただきました。

糸を針に通して、玉を作らないよりを作ることから、もう私には一体どうなっているのかわからずです。

手縫いや革の切断などに必要な道具も持ってきてくださったのですが、またその道具が美しく、手入れが行き届いているのがわかり、そんな脇役を見ても鮎澤さんの革への愛情が伝わってきます。

参加者の皆さんからは、いろいろな質問も出て、鮎澤さんご自身も良い刺激になったようです。

そして参加者の皆様からは、会終了後、お喜びのメッセージを頂戴いたしました。

現在、鮎澤さんの工房で制作オーダー受付は約2年待ち、オーダーを受けられる時が来たら、鮎澤さんから打ち合わせのためのお葉書が来るそうです。

そんなアナログなやり方も誠実な鮎澤さんらしいな、と感じます。

来年からも年に2回は鮎澤さんのお話を伺う会が開催できそうです。

気になる方はcontactよりご連絡ください。

参考図書 「わたしをひらくしごと」野村美丘 (アノニマ・スタジオ)

カテゴリー

最近のブログ記事