ブログ

2022.10.06

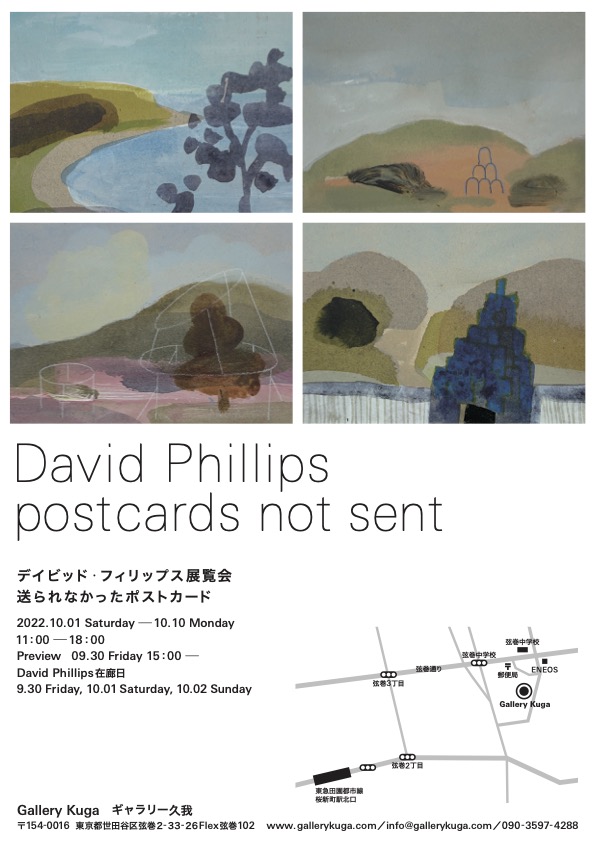

David Phillips 「Postcards not sent 送られなかったポストカード」展

小さなポストカードサイズでありながら、じっと見ていると景色の中に自分が入り込んでしまいそうな気がしてきます。

現在、ギャラリー久我で開催中のDavid Phillipsの日本での初個展、「Postcards not sent 送られなかったポストカード」。

連日ご来廊下さったお客様が作品を通じ、記憶の中の旅をして頂いている様子が見受けられることをとても嬉しく思っております。

Davidさんはプレビューと初日・二日目とギャラリーに在廊してくださり、その際作品制作にまつわるお話をいろいろ伺いました。

●ウェールズへの郷愁

Davidさんの作品に感じられるモイスチャー、みずみずしさというか、ある種のしっとりと水を感じる湿度感、これはどこからくるのか。

ご自身が、天気が1日のうちで大きく移り変わるウェールズ地方で少年期を過ごしたことが、作品の中に感じられる湿度感に大いに関わっているとのこと。

一つの例として、お話してくれたのが、昨年アーティストインレジデンスとして過ごされたフランス・ブルゴーニュ地方での出来事でした。

そこで過ごされたDavidさんは、小さなスタジオを買いたいと思うほどその環境が気に入ってしまったそうです。

しかし、最後地元の不動産屋にこの辺りの天気を聞いたところ「毎日ピカピカの快晴続きですよ」と回答があったために購入を断念したというのです。

天気にバリエーションのあるウェールズで育ったDavidさんにとっては、毎日快晴ではニュアンスがなさすぎたのでした。

●景色と人造物との関わり

作品における視点は、俯瞰です。

まるで、鳥が空から景色を見るような俯瞰の視点で見た景色が広がっています。

遠くも見渡せるような、遠近感。

そこに描かれたワイアーのような縦線だったり、横線だったり、囲まれている線だったりするもの、これは全て人造物を表しているのだそうです。

私たちが見ている「景色」で自然そのものであるものはない。どこかしらに人間の手が入ったものを私たちは「景色」として認識しています。

作品の中に人造物を入れることにより、「自然と人間の共生=景色と人造物の対比」の関連性に改めて思いを馳せる必要があるというメッセージがあるのです。

●David Phillipsの作品の魅力

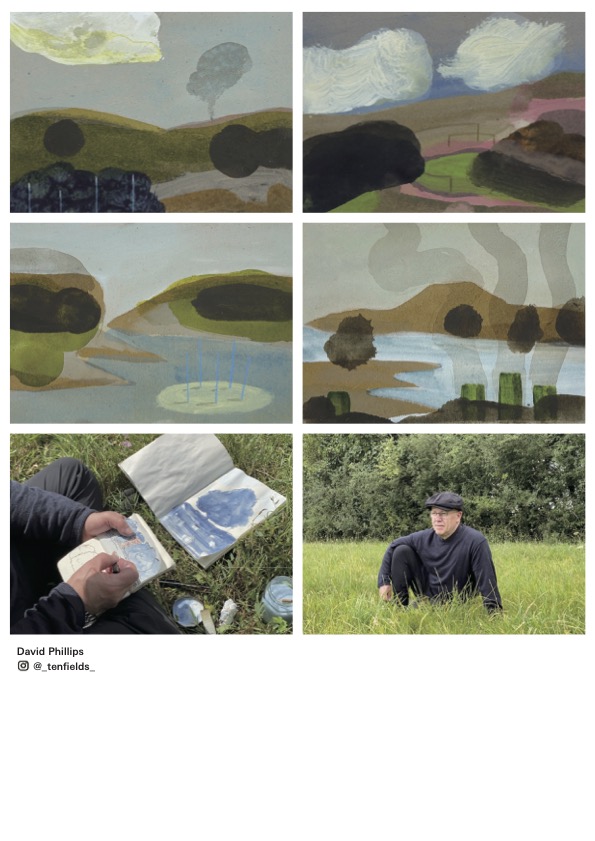

Davidさんは、グラフィックデザイナーとしてロゴ制作をしたり、紋章を研究されたり、建築事務所で仕事をしていたこともあったり、美大で教鞭をとったり、幅広く活躍をしつつ、2018年に絵画に回帰されました。

素材としては、カンバスではなくMDFという建材に使用されることもある木材チップを固めたボードを使い、アクリル絵の具で描いています。

小さなサイズと言え、作品は一度に仕上げてしまうのではなく時間をかけて制作しています。

時には一ヶ月置いて再び手を入れることもあるとのこと。

時間を置いて、サンドペーパーで色をこそげ落としまた新たに色付けをすることが多いそうです。

Davidさんの絵の魅力は、高い技術力がありながら、表現はできる限り削ぎ落とし、最終的に残ったものに自分の心象風景を表現しているオリジナリティにあると言えましょう。

高い技術があるのですが、それが前面に出てしまえば見ている人が息が詰まってしまいます。

Davidさんの絵は見ている人を自然とリラックスさせ、その景色の中に呼び込みます。

コンパクトなポストカードサイズであり表現もミニマムでありながら、その美しい色使いや、感じられる深みや広がりに魅了されます。

まさにデスクの引き出しの中でずっと眠っている、過去に旅した際に買って「送られなかった」ポストカードそのもののようです。

ポストカードサイズの作品が整然と並んだ会場で、作品を一点一点見ていくと、その場でしか味わえない気持ちの高揚感が味わえます。

作品は、近くで見た時と離れてみた時とで、また表情が変わります。

あるお客様にDavidさんの作品を見た後で、絵手紙を書いてみたくなったとお話ししてくださいました。

Postcards not sentは、見てくださる皆さんへのパーソナルな招待状、見てくださった方々が、それぞれ良い刺激を受けてくださるといいなと思っております。

David Phillips個展は10月10日まで開催しています。

お時間許せば、ぜひお出かけください。

この夏、Davidさんのアトリエを訪問した際の画像です。

アトリエもとても魅力的でした。

2022.10.06

David Phillips 「送られなかったポストカード Postcards not sent 」展開催中

皆様のご来廊をお待ちしております。

2022.06.02

「大人のがちゃぽん。」展を終えて

たくさんの方々にご来廊いただき、心より感謝いたします。

ありがとうございました。

今回の個展では、倉富喜美代さんの更なる作家としての跳躍を感じました。

刺繍といえば、平面の世界。

しかし今回倉富喜美代さんは、その平面の世界を超えて、立体作品を数多く発表しました。

それは作家として、ギリギリまで自らを追い込み、苦しみ、その結果としてようやく見えた世界であったことと思います。

今回の展示では、その立体作品がハンドメイドの美しくエレガントな「がちゃぽんボックス」から出てくるという仕掛けです。

そのために平面では使わない素材、例えば厚紙、金属や紙粘土のようなものを使ったり、ワイヤーの入った糸を使ったりと、今までの刺繍作品制作とは全く異なるプロセスからスタートし、そして最終的に作品として完成させました。

ボックスを試行錯誤しながら作った後で、最初に作ってしまったことで中に入る立体作品のサイズを限定してしまったことなど、後から気づいた想定外のことがたくさんあったそうです。

しかしそれは、限定されたサイズ感からどうやってスケール感を引き出すのかを考えるヒントにもなりました。

ワイヤー入りの素材を使うことで、箱から出した後に成形をし、立体作品のスケールを出すことを発見したのです。

倉富作品において、「色合わせは?」「その発想はどこからくるのか?」という問いに、作家は答えることはできません。

厳密なルールもマニュアルも存在していないからです。

作品によっては下絵も描かず、いきなり刺繍をかけ始めるのだと言います。

使う色もあらかじめ決めているのではないそうです。

作家の才能とはなんでしょうか?

自分の心の中にだけある物語を、自らの手で形に落とし込めること。それを才能と呼ぶのではないかと思います。

才能は語りません。

結果だけで人々に語りかけます。

「どうやって?」という問いには、才能持つ人間は答えられません。

なぜならマニュアルもルールもない世界に自らの心を遊ばせているからです。

絲作家・倉富喜美代さんにとっての刺繍は、彼女の持つスキルの一つ。

今後の絲作家・倉富喜美代さんの作品もとても楽しみです。

才能が開花する現場に、そして作家の成長の瞬間に立ち会えた幸せを噛み締めています。

2022.05.26

[Event Report] KIMIYO WORKS 「大人のがちゃぽん。」展―幸せの余韻

それらは形に残らない芸術ですが、幸せの余韻が感じられ、思いがけない時にその記憶が蘇ってきたりします。

現在開催中のKIMIYO WORKS個展「大人のがちゃぽん。」をご覧になって、「良い芝居を見た後のように、気持ちに長く残る幸わせを感じました。」とおっしゃってくださったお客様がいらっしゃいました。

「大人のがちゃぽん。」とは夢と希望の詰まった大人のための宝箱です。

宝物が一つ一つエレガントな筒状のケースに入って、それが「大人のための」がちゃぽんとなりました。

昨年の個展は平面作品がほとんどでしたが、今回は立体作品がほぼ全てを占めます。

平面は、軸装作家にあつらえてもらった掛け軸の刺繍作品、そしてアンティークの涎掛けに楽しい刺繍が施された作品の2点があるのみです。

昨年とはガラリと趣向を変えた展示となっています。

今回の作品構成は下記の通りです。

「大人のがちゃぽん。」構成作品と制作の流れ

1)仮面人形編

→作家コメント:展示にあたって、真面目に作り始めた作品。10体を作るというチャレンジをした。

2)シューズ編

→作家コメント:昨年の展示でシューズの形を成形するところまでは制作終了していたが、今回、がちゃぽんボックスにシューズが入ることがわかって、俄然やる気になって絲仕事を施し、形にすることができた作品。

3)操り人形編

→作家コメント:前から一度作ってみたかったアイテムだったが、今回の展示で、チャレンジすることにした作品。

物語がたくさん詰まった面白い作品ができた。パーツが多く、組み立てるまでに大変だった

4)球根シリーズ編

→作家コメント:個展タイトルに沿ったものができ始める。

ミニチュアの銅のお玉を逆に差し込んだ作品が出来上がった時に、「これだ!すごいものができた」という達成感を持てた。

5)豚と羊編

→ 作家コメント:個展タイトルにピッタリ沿ったものが自分でも腹落ちして制作できた作品

これができたことで、「大人のがちゃぽん」が自分の中で完成した

6)新橋のサラリーマンうさぎ編

→展示最後の遊び感覚で作った抜け感のある作品

作っている時に、とても楽しく制作できた。物語も自然に出てきた

番外編

7)アンティークの紙箱にピッタリ収まったフィンガービスケットピンブローチ

→作家コメント: 今までのアクセサリーを作ってきた流れに沿って進化させた作品

テーマはチープでポップ。

それが箱にキュッと収まっている楽しさ。

8)掛け軸 BONSAI

→作家コメント: テーマ「シノワズリー」で軸装家の方と意見の一致を見て嬉しかった。信頼しておまかせし、素晴らしい出来上がりに大変嬉しかった。

この仮面人形から最後、新橋のサラリーマンうさぎ(なぜ新橋なのか?会場でお確かめください。)で終わるこの展示は、まるでバレーの舞台のようです。

音楽に沿って、作品たちが奏でる踊りやそしておしゃべりの数々。

是非会場でこの小さな作品の声に耳を澄ませてください。

そして皆様の幸せの余韻が少しでも長く続きますように。。。

皆様のご来廊をお待ちしております。(展示は5月31日までです。)

2022.04.27

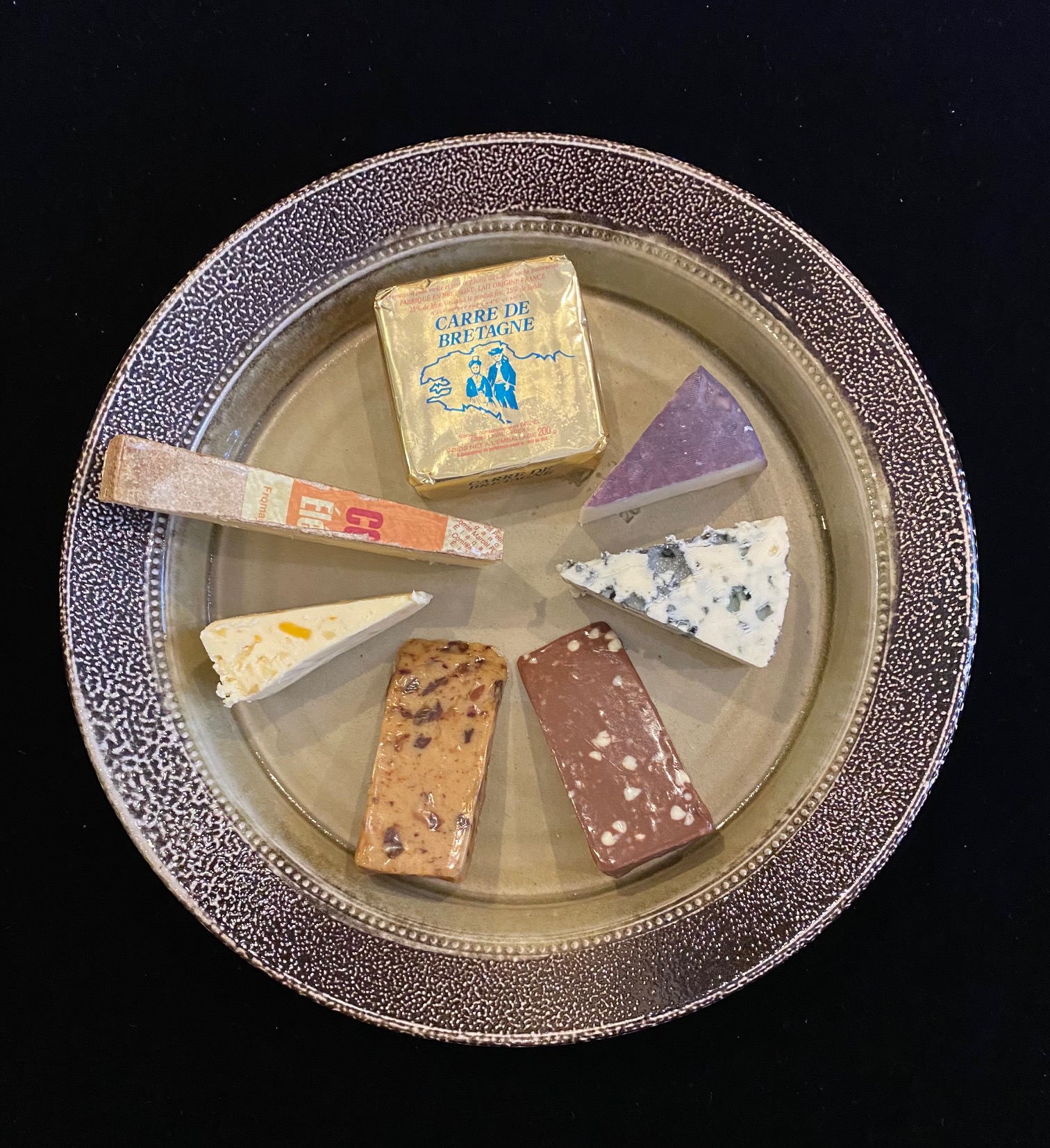

[Event report] スティーブ・ハリソンのうつわと楽しむチーズの会 紅茶とチーズのペアリング

コロナ禍においても定期的にBon Fromage主宰の河西先生と打ち合わせをしながら、イベント再開の時期に関する相談をしておりました。

3月に入り、オミクロンも落ち着いてきて規制が撤廃されたので、感染対策をしながら再開させていただくことにしました。

人数はなるべく少なめの4名にし、その分イベント回数を増やすことに。

おかげさまで、もともと来てくださっていた方々が復活してくださり、後はSNSでも来て下さる方々がいらしたので、平和裏にそして和やかに開催することができました。

改めましてご来廊の皆様に感謝申し上げます。

さて、コロナ禍においては、緊急事態宣言や、それに続く蔓延防止対策も取られたため飲食店のあり方も大いに変わってしまいましたし、今年はウクライナ〜ロシア問題が勃発し、それにより海外品の流通スケジュールが大きな打撃を受けました。

現状を鑑みて「家で楽しく美味しいチーズをいただくこと」にフォーカスし、その含むタンニンが、とてもチーズと相性の良い紅茶をペアリングすることをテーマとしました。方向性としては、全く新しい試みです。

チーズプレートの中身も流通動向が日々変わるということにより、1週目と2週目の内容が若干変化しています。

紅茶は1杯目はダージリンのファーストフラッシュ(SINGBULLI農園)

マスカットの香りと葉の若々しい香りを感じられて、チーズにフルーツを添えたような、互いを引き立てるハーモニーが楽しめます。

二杯目の紅茶はヴィンテージウヴァ2019 (GREEN FIELD 農園)

トーマス・リプトンがウヴァの土地を開墾し、生産者から茶葉を購入しその礎を築いたということで、とても馴染みのある爽やかな香り豊かな紅茶。

ダージリンとは異なり、渋み濃い水色が特色です。

今回使用したスティーブの茶器

紅茶なので、その色がわかるように白磁のものを使用しました。

◎ 4/16,4/17のチーズ

◆ チョコロット(英チーズ) CHOCOLOT COOMBE CASTLE社

◆ スティッキートフィー(英チーズ) STICKY TOFFEE COOMBE CASTLE社

◆ ル・ルレ・クランベリー(仏チーズ)LE ROULE CRANBERRIES RIAN社

◆ ファンブリヤーオレンジリキュール(仏チーズ) FIN BRIARD A LA RIQUEUR D’ORANGE ROUZAIRE社

◆ ミモレットジュンヌ (仏チーズ)MIMOLETTE JUENE

◆ ケソデムルシアアルヴィノ(スペインチーズ)QUESO DE MURCIA AL VINO 山羊乳

◎ 4/23,4/24のチーズ

◆ チョコロット(英チーズ) CHOCOLOT COOMBE CASTLE社

◆ スティッキートフィー(英チーズ)STICKY TOFFEE COOMBE CASTLE社

◆ ホワイトスティルトン マンゴー&ジンジャー(英チーズ) WHITE STILTON MANGO&GINGER

◆ カレ・ド・ブルターニュ(仏チーズ)CARRE DE BRETAGNE

◆ コンテ8ヶ月以上熟成タイプ (仏チーズ)COMTE

◆ ミモレットジュンヌ (仏チーズ)MIMOLETTE JUENE

◆ ケソデムルシアアルヴィノ(スペインチーズ)QUESO DE MURCIA AL VINO 山羊乳

◆ ブルーチーズ(日チーズ 長野軽井沢)アトリエ・ド・フロマージュ

今回のチーズと紅茶のペアリングでは、チーズの塩味、うまみがタンニンをやわらげたり、ひきたてたりすることを実感しました。

紅茶のタンニンが脂肪分を流してくれる役割も果たします。

食べ合わせに関するヒント

香りが強いものをマスクするには

●橋渡しをしてくれるような組み合わせ:

例)カレ・ド・ブルターニュ+黒胡椒(トリプリングー橋渡し)

●コントラスをつける

例)青カビ+デーツ(コントラスト)

などがあります。

今回もとても楽しく勉強になる「チーズの会」でした。

今回の学びとともに、チーズを楽しんで紅茶とともに召し上がってみてください。 Bon Fromageの河西先生、ありがとうございました。

カテゴリー

最近のブログ記事